ヴァイキング活動を支えた造船技術と航海術とは

『聖エドマンド伝』の挿絵(12世紀)

ロングシップでイングランドに上陸するヴァイキング

出典:Pierpont Morgan Library(撮影元) / public domain

ヴァイキングたちがあれほど広大な範囲を移動し、交易・略奪・定住までやってのけたのは、ひとえに船の性能と航海技術に支えられていたからです。海も川も自在に渡り、時には外洋までも果敢に乗り出していった彼らの“移動力”は、当時のヨーロッパ社会の常識を軽く超えていたんです。

今回は、そんなヴァイキング活動を支えた造船技術と航海術について、当時の構造や工夫、そして現代に残るその影響まで含めてわかりやすく解説します。

|

|

|

|

|

|

ヴァイキング船の特徴

まずは、ヴァイキングたちが乗っていた“あの細長い船”の構造を見てみましょう。

ロングシップ

ロングシップ(長船)は、ヴァイキングの象徴的な軍用船。細長くて浅い構造で、河川・内海・海洋すべてに対応できました。全長は20〜30メートルほどで、片側に10〜15本のオール、中央に帆、そして船首にはドラゴンやワタリガラスなどの彫刻が施されていました。

この構造により、

- 風があれば帆走

- 無風ならオール漕ぎ

- 浅瀬や川も通れる

- 船をそのまま陸に引き上げられる

といったフレキシブルな運用が可能。まさに“奇襲に最適”な乗り物だったんです。

クナール船

一方でクナールと呼ばれる貨物船も存在しました。ロングシップより幅が広く、帆走専用で大量の荷物を積める構造。交易や植民活動の際にはこちらが使われ、アイスランドやグリーンランドへの航海でも活躍しました。

|

|

|

航海技術とその知恵

いくら船があっても、正しく進めなければ意味がない。ヴァイキングたちは自然と一体になった驚異的な航海術を持っていたんです。

方角の読み方

羅針盤がない時代、彼らは太陽、星、風、波、鳥などの自然現象から進行方向を読み取っていました。とくに「日中の太陽の位置」や「海鳥の飛ぶ方向」は重要なヒントだったようです。

曇り空でも太陽の位置を探るためにソーラーストーン(太陽石)という鉱石を使っていたという説もあり、これが“天然のナビ”になっていた可能性があります。

地図と伝承

文字による地図よりも、口伝の航海情報が主流でした。航路、潮の流れ、風の癖などを詩の形で覚え、次の世代へと伝えていたのです。まさに“詩人のGPS”とも言えるスタイル。

また、経験豊富な操船士(ステアスマン)は高く評価され、航海の安全を預かる重要な存在でした。

|

|

|

航海が可能にした活動

この造船技術と航海術が、ヴァイキングたちの世界展開をどう実現したかを見ていきましょう。

略奪と奇襲

ロングシップによって、小川でも港でも静かに接近し、一気に集落や修道院を襲う奇襲戦法が可能になりました。速攻で攻めて、船でさっと逃げる。この“ヒット&アウェイ”戦法は、当時の軍隊ではまず対応できなかったんです。

交易と植民

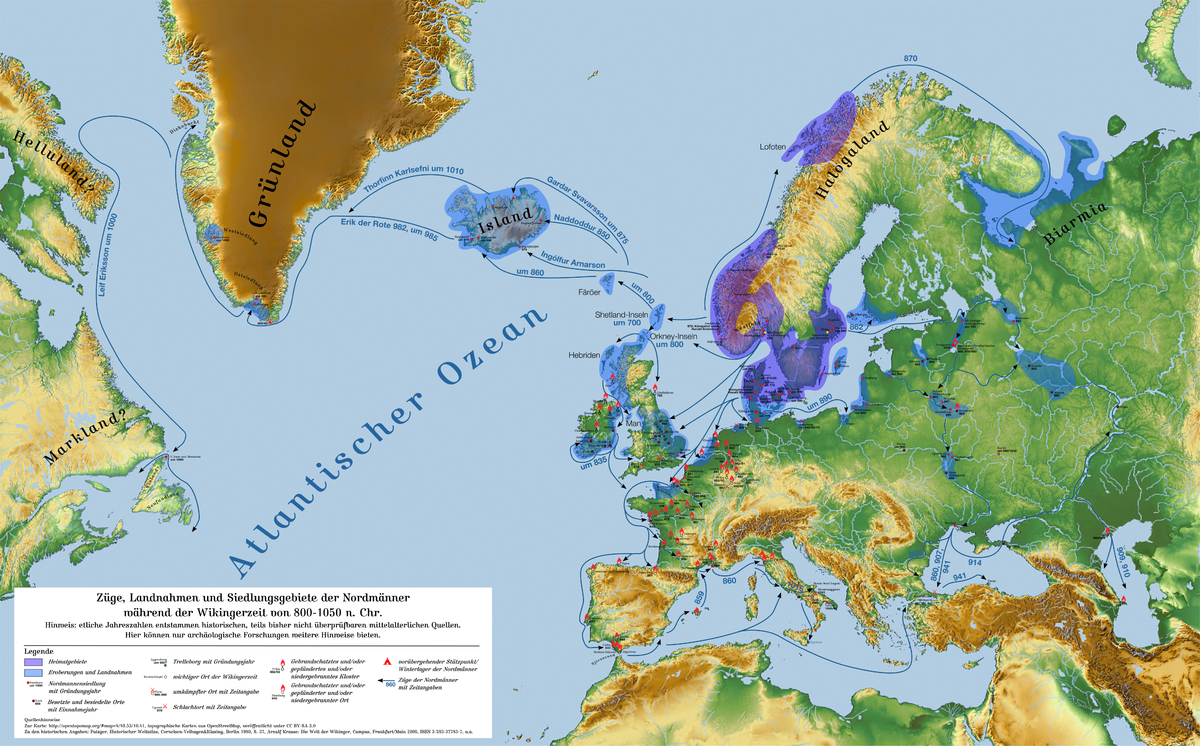

クナールによる交易航路は、スカンディナヴィア~イングランド~フランス~地中海まで広がりました。さらに、アイスランド・グリーンランド・ヴィンランド(北アメリカ)への航海も実現。新天地への移住や開拓を可能にしたのは、まさに船の性能と航海の知恵でした。

ヴァイキングの強さの秘密は、戦い方だけじゃなく、“どう移動するか”にあったんです。彼らの造船技術と自然と共に歩む航海術は、まさに時代の最先端。そんな“海の民”としての一面が、ヨーロッパ史に大きなインパクトを残したわけですね。

|

|

|