ヴァイキングの信仰─土着宗教の意義とキリスト教化の過程を知ろう

ヴェクショー大聖堂前のルーン石碑

ヴァイキングたちが亡くなった親族や戦士を称えるために建てた記念碑で、そこにはオーディンやトールなど北欧神話の神々への信仰が刻まれたり、10世紀後半以降はキリスト教的な内容も含むようになった。

出典:title『Sm 10, Växjö』-by Berig(Author) / CC BY‑SA 3.0

ヴァイキングたちは斧や剣だけで戦っていたわけじゃありません。彼らの戦いや航海、そして暮らしの奥には、神々への信仰や祖霊の力といった“目に見えない世界”が深く関わっていたんです。そして時代が進むにつれ、北欧の荒ぶる神々に代わって、キリスト教という“新しい信仰”が入り込み、次第に定着していくことになります。では、どんな神々が信じられていて、なぜキリスト教に置き換わっていったのか?今回はそんな宗教の移り変わりを、歴史的な背景とあわせて、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

|

|

|

|

|

|

ヴァイキングの土着宗教とは

まずはキリスト教が入ってくる前の、北欧独自の宗教について見ていきましょう。

神々の世界観

ヴァイキングが信じていたのは、いわゆる北欧神話に登場する神々の世界。世界樹ユグドラシルを中心とする9つの世界があり、アース神族の神オーディンや雷神トール、美神フレイヤなどが人間世界を見守る存在として信仰されていました。神々は絶対的な存在というよりも、どこか人間くさい性格を持っていたのが特徴です。

死生観や運命観への影響

ヴァイキング神話の世界観には世界樹ユグドラシルを中心に、複数の世界が存在します。神々の世界アースガルズ、人間の世界ミズガルズ、死者の世界ヘルなどがそれに当たります。

このような多層的な世界観は、ヴァイキングたちの死生観や運命観に深く影響を与えており、彼らは日々の出来事も神々とつながる壮大な物語の一部としてとらえていたのです。

死生観とヴァルハラ

戦士たちは死んだあとヴァルハラという“戦士の天国”に行くと信じられていました。そこでは、日々戦っては復活し、夜は宴会を楽しむというサイクルが繰り返されるといいます。戦いで死ぬことは、むしろ“最高の死に様”だったというわけですね。逆に病気や老衰で死ぬと、ナストランドという陰鬱な場所に行くと信じられていました。

儀式とシャーマン

神々に祈りを捧げる場はホーフと呼ばれる神殿。ここでは動物の生贄を捧げる儀式が行われ、祭司的な役割を担ったのは男性だけでなく、女性の預言者「ヴォルヴァ(巫女)」たちも重要な役割を果たしました。彼女たちは神託を伝える存在であり、政治や戦争の方針にも影響を与えていたと言われています。

|

|

|

ヴァイキングの信仰した神々

ヴァイキングたちは、戦いや自然、死後の世界に深く結びついた神々を信仰していました。その宗教観は、日常生活から戦場、航海に至るまで、あらゆる場面に息づいていたのです。

戦と知恵の神 ─ オーディン

オーディンは、ヴァイキング神話の最高神であり、戦争・知恵・詩・魔術の神として崇められました。片目を失ってまでも知識を得たという伝説があり、知恵を渇望する姿勢はヴァイキングの尊敬を集めました。

彼は戦士たちの魂をヴァルハラへ導く存在でもあり、戦場で名誉ある死を遂げることがオーディンへの忠誠の証ともされていたのです。

雷と力の神 ─ トール

オーディンの息子であるトールは、雷と力を司る神で、庶民にとって最も身近な神でした。武器である「ミョルニル(雷槌)」はあらゆる敵を打ち倒し、悪しき巨人や混沌の力から人々を守る象徴でもありました。

農民や漁民からの信仰も厚く、天候を制し、豊穣をもたらす存在として日々の生活に深く根ざしていた神です。

死と変化の神 ─ ロキ

ロキは、オーディンやトールと異なり、いたずら好きで裏切りもする複雑な神でした。一方で、変化や創造、破壊の力を象徴する存在でもあり、ヴァイキングたちはロキのような予測不可能な自然の力に対しても畏敬の念を抱いていたのです。

ラグナロク(終末の日)では神々を裏切り、世界を破滅へと導く存在として描かれますが、それもまた運命の一部と受け止められていました。

海と航海の神 ─ ニョルズ

海を生活の基盤とするヴァイキングにとって、ニョルズやその子どもであるフレイとフレイヤといった神々も重要な存在でした。

ニョルズは風と海、富の神として航海の守護神とされ、航海に出る前には彼に捧げものをして無事を祈る習慣がありました。フレイとフレイヤは豊穣や愛、死者の魂とも関わりがあり、戦いだけでなく生きること全般を支える神々とされていたのです。

オーディン、トール、ロキ、フレイ──ヴァイキングたちが信じた神々は、それぞれが自然・戦い・死・愛といった人生の局面を象徴する存在でした。彼らの神話は、ただの伝説ではなく、海の民の生きる知恵と誇りそのものだったのです。

|

|

|

キリスト教化の始まり

土着の宗教が色濃かったヴァイキング世界にも、やがて西欧からキリスト教の波が押し寄せてきます。

布教のきっかけ

ヴァイキングたちは侵略だけでなく交易も活発に行っていたため、西欧キリスト教圏との接触も多かったんです。9世紀になると、洗礼を受ける王族がぽつぽつと現れ始め、布教は政治的な同盟の一環として進行していきます。たとえばデンマーク王ハーラル青歯王(910頃 - 987)は、対外関係を円滑にするためキリスト教に改宗したとされています。

王による改宗政策

デンマーク・ノルウェー・スウェーデンの各王国は、10世紀~11世紀にかけて次第にキリスト教を国家宗教として採用し、土着信仰の神殿の破壊や聖職者の派遣などが進められました。ただし民間では長く旧来の神々への信仰も残り、両者がしばらく共存する時期もありました。

「表向きの改宗」も多かった

一部の王族や戦士たちは政治的必要から洗礼を受けただけで、心の中ではトールやオーディンを信じ続けていたというケースも多かったようです。いわばダブル信仰の時代があったということですね。

|

|

|

キリスト教化の影響

宗教が変わることで、ヴァイキングの暮らしや価値観そのものにも大きな変化が起きました。

戦士から農民へ

死んでヴァルハラへ行く、という価値観が薄れ、戦いを誇る生き方から、家族と共に暮らしを守るという考え方が重視されるようになります。これにともない、ヴァイキング社会も徐々に安定化し、戦士中心から農民中心の社会へと転換していきました。

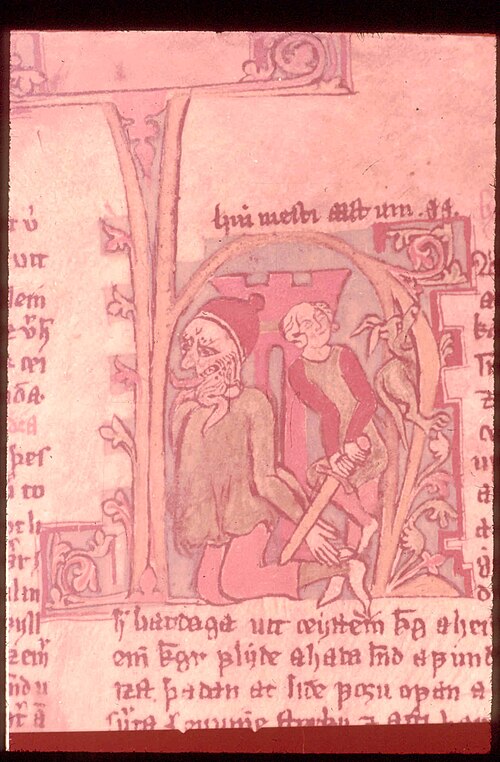

文字と教育の普及

土着信仰では口伝が基本でしたが、キリスト教の普及によってラテン文字や写本文化が持ち込まれ、文字による記録が行われるようになります。これにより、歴史的資料が残りやすくなり、後世の我々がヴァイキング時代を知る手がかりが増えたのです。

聖地と地名の変化

もともと神殿や聖なる森だった場所に、キリスト教会が建てられることもよくありました。また、地名の中にはオーディンやフレイヤなど神々の名前に由来するものが残りつつも、キリスト教に関連した地名へと移り変わっていくケースも見られます。

ヴァイキングの信仰は、ただの神話じゃなく、彼らの生き方そのものだったんですね。でもその生き方も、キリスト教という新しい価値観との出会いで少しずつ変わっていった…そう考えると、宗教って歴史を動かす大きな力だったんだなって思えてきます。

|

|

|