ヴァイキングとケルト人の意外な関係とは?

一方は北方の略奪者、もう一方は古代ヨーロッパの先住民──そんな印象を持たれがちなヴァイキングとケルト人ですが、実はこのふたつの民族、単なる敵対関係にとどまらない、不思議な共存と融合の歴史を刻んできたんです。

この記事では、ケルト人の基本像から始まり、ヴァイキングとの関わりの具体例、そして両者の関係が後世にどんな影響を残したのかまで、わかりやすく解説していきます。

|

|

|

|

|

|

ケルト人とは

まずは、そもそも「ケルト人」ってどんな人たち?というところから整理しておきましょう。

ケルト人とは、紀元前のヨーロッパに広く分布していたインド=ヨーロッパ語族系の民族で、現在のアイルランド、スコットランド、ウェールズ、ブルターニュ地方などにその文化が色濃く残っています。

彼らは部族単位で生活し、戦士階級、詩人(バード)、司祭(ドルイド)などで構成された独特の社会を築いていました。

文字文化はあまり残っていないものの、口承による神話・叙事詩・伝承が発達し、自然崇拝や輪廻の思想を含むスピリチュアルな世界観をもっていたのが特徴です。

|

|

|

ヴァイキングとの関係史

そんなケルト人の世界に、8世紀末から突如現れたのがヴァイキング。両者の関係は、最初こそ敵対から始まりましたが、やがて交易・婚姻・文化交流へと変化していきます。

初期の襲撃と対立

793年のリンディスファーン修道院襲撃を皮切りに、ヴァイキングたちはアイルランドやスコットランドの海岸部へと襲来。ケルト系の集落や修道院を襲撃し、略奪と火の海をもたらします。修道院の財宝を狙う戦法は、特にケルト社会に大きな衝撃を与えました。

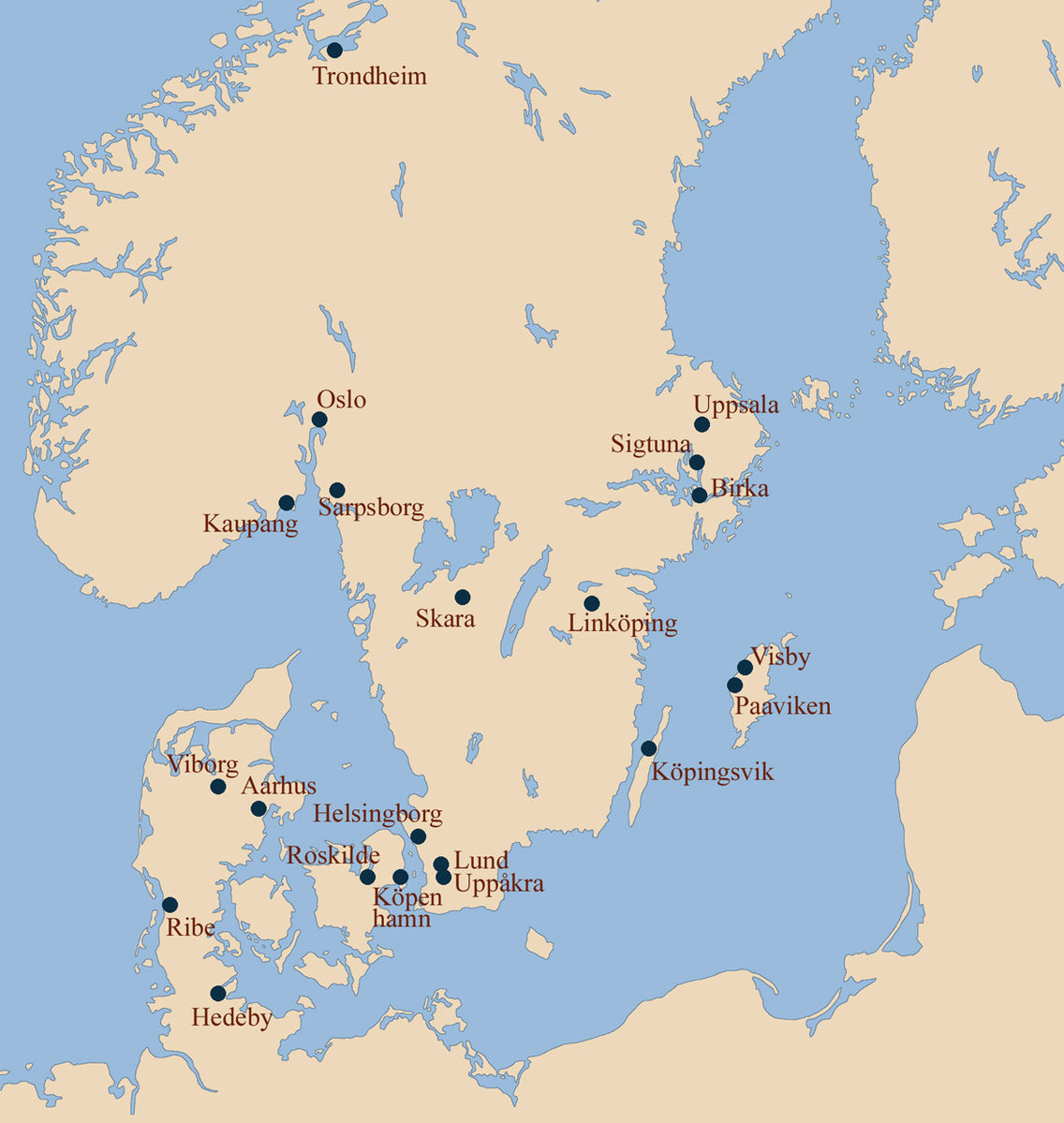

都市形成と共存

9世紀には、ヴァイキングがアイルランドやマン島に定住し始め、ダブリンやロンドンデリーなどの都市を建設。現地のケルト人と交易や軍事同盟、さらには婚姻関係を結び、敵か味方かの境界が曖昧になっていきました。

とくにアイルランドでは、ヴァイキングとケルト人の混血によってノース・ゲール文化と呼ばれる独自の文化圏が成立。言語、服飾、武器のスタイルなどが融合していきました。

|

|

|

後世への影響

このようなヴァイキングとケルト人の交わりは、単なる一時的な混乱ではなく、ヨーロッパ史に長く残る痕跡を刻むことになります。

言語と地名への影響

アイルランドやスコットランドには、ノルド語起源の地名(~by, ~ness, ~fjord)が今も多数残っています。また、一部のケルト語にも古ノルド語由来の語彙が混ざっており、ヴァイキングの存在が日常語にまで入り込んでいたことが分かります。

都市と航海文化の伝播

ケルト系の地域に都市的生活が根づくきっかけを与えたのも、じつはヴァイキング。彼らが築いたダブリンなどの港町は、のちにアイルランドの政治・経済の中心となります。航海術や造船技術の伝播も、文化的な転機となりました。

混血と系譜の継承

ノルマンディー経由でイングランドに攻め入ったノルマン人の中には、ケルト人とヴァイキングの混血が含まれていました。つまり、現在のブリテン諸島の王族・貴族の中には、両方の血を引く系譜が脈々と残っているんです。

ヴァイキングとケルト人──たしかに出会いは荒々しかったけれど、だからこそ、その後に生まれた共存や融合は特別なものだったんです。衝突と交流が折り重なってできたこの歴史、まさに“敵から隣人へ”という変化の物語だったんですね。

|

|

|