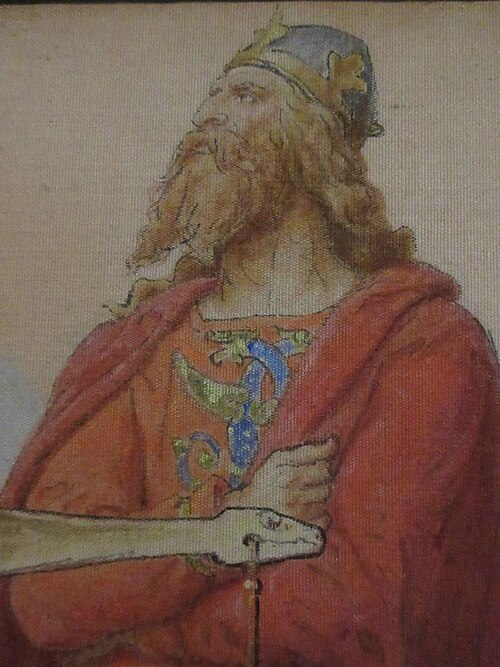

聖マグヌスとは─「信仰と平和」を重んじたヴァイキング貴族

聖マグヌス(1080 - 1115)

ヴァイキング時代末期に信仰と平和を重んじたオークニー諸島の伯爵で、殉教後に聖人とされた人物の象

出典:title『Domkirka_statuer_37』-by E. Dreier(権利者) /ニーダロス大聖堂(撮影場所)/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported(画像利用ライセンス)

11世紀のオークニー諸島──そこはまだヴァイキング文化の色濃く残る土地でした。そんな中で、「剣ではなく祈り」で人々を導こうとした特異な人物が現れます。その人物こそが聖マグヌス!

血と鉄の時代に「信仰」と「赦し」で向き合った彼の生涯は、ヴァイキング社会の変質と、聖性を帯びた新たな価値観の萌芽を象徴しているんです。

|

|

|

|

|

|

聖マグヌスの生涯と死因

ヴァイキングの血を引きながら、剣ではなく祈りと寛容で人々を導いた男──それが聖マグヌス・エアレグソンです。

戦いが栄光とされた時代にあって、彼の生き方は異彩を放ち、やがて北方の聖人として後世に敬われるようになります。

オークニー伯としての歩み

マグヌスは11世紀末、ノルウェー系の支配者層であるオークニー伯爵家に生まれました。父エアレグはオークニー諸島の支配者であり、その一族はヴァイキングとして名を馳せていました。

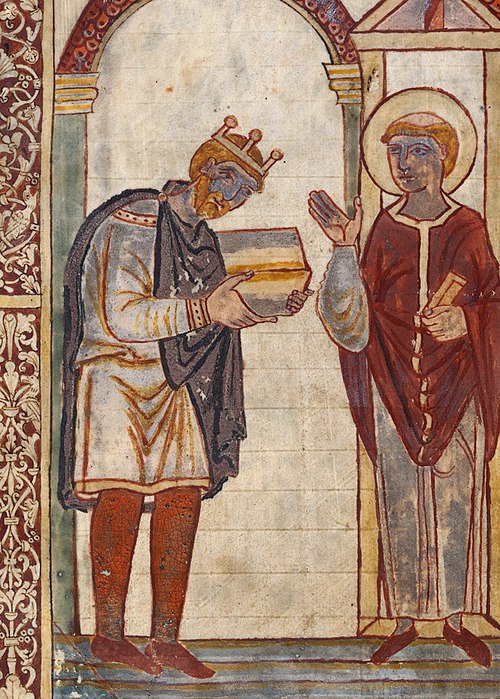

けれども、マグヌスはそんな一族の伝統に背を向けるように、戦争よりも平和を重んじる精神を若い頃から持っていたと伝えられます。とくに、王の船団に同行したとき、敵軍との戦いを拒否して聖書を読んでいたという逸話は、彼の“信仰の強さ”を象徴する有名なエピソードです。

やがてマグヌスはオークニー伯の座に就き、領主でありながら、聖職者のような暮らしを実践しました。民衆の声に耳を傾け、公平な裁きを行い、戦士ではなく“良き羊飼い”として島々を治めていたのです。

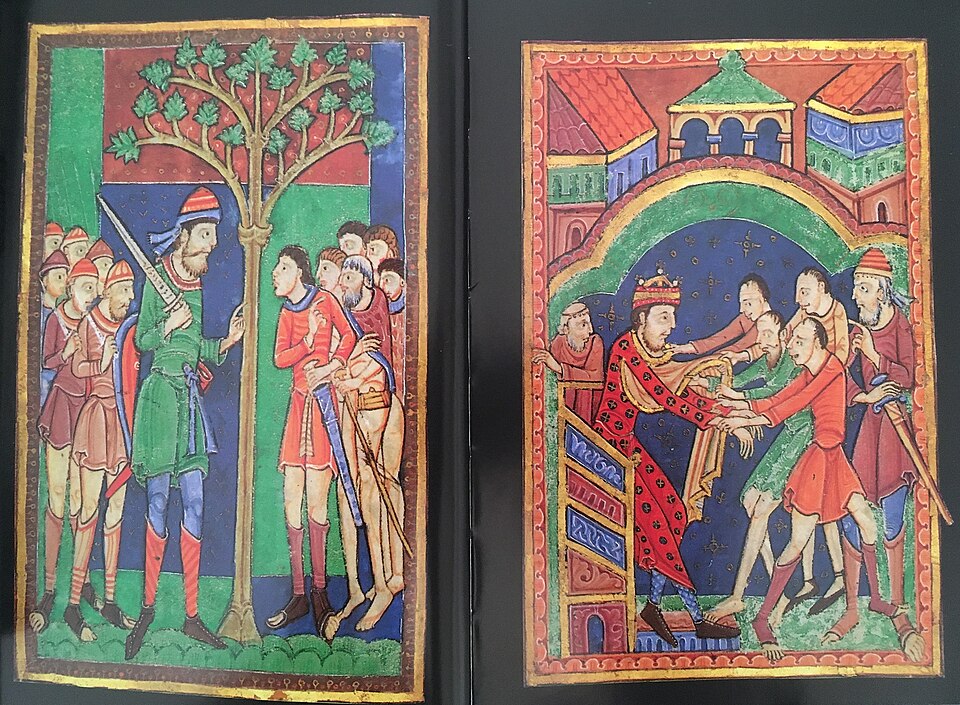

いとことの対立と殉教

ところが、政治は理想だけでは成り立ちませんでした。オークニー諸島はしばしば複数の伯が共同統治する体制をとっており、マグヌスの共同統治者となったのがいとこのホーコン・ポールソン。

このホーコンは典型的なヴァイキング気質の人物で、武力と支配を重んじるリーダーでした。

次第に両者の間に確執が生まれ、内戦のような状態へと発展。ついには和平交渉の場が設けられますが、そこでマグヌスは裏切られ、処刑されてしまうのです。

このときマグヌスは、自らの命を差し出すことで流血を避けようとし、最後まで争いを望まなかったと伝えられています。

その死はすぐに“殉教”として人々の間で語り継がれ、彼の墓には奇跡が起きたとの伝承も残されました。

列聖と聖人信仰の拡がり

マグヌスの死から約20年後、彼の遺体はキルストンの教会に改葬され、聖マグヌスとして正式に列聖されることになります。これは北欧世界における初期の聖人信仰の重要な事例で、イングランドやスコットランドの教会文化にも影響を与えました。

また、彼の名を冠したセント・マグヌス大聖堂(カークウォール)は現在もオークニーの象徴として残り、多くの巡礼者を集めています。

平和主義者が残した北欧のもう一つの姿

マグヌスの人生は、ヴァイキングのイメージにありがちな「暴力と征服」ではなく、信仰・慈悲・許しという、もう一つの北方精神を体現したものだと言えるでしょう。

彼の存在が語り継がれることで、北欧世界にもキリスト教的価値観が根づいていく土壌が築かれていったのです。

マグヌスは剣をとらずに生き、死してなお人々の心を導いた──その生涯こそ、ヴァイキング時代の精神的な終焉と中世信仰の始まりを象徴しています。

|

|

|

聖マグヌスの性格と逸話

剣ではなく信仰を選んだヴァイキング──それが聖マグヌスの本質でした。戦士であることが当たり前の時代にあって、彼の生き方はあまりにも異例であり、周囲からは“変わり者”とさえ見られていたといいます。

「祈りの伯爵」と呼ばれた理由

マグヌスは、生涯にわたって暴力よりも道徳を重んじる姿勢を貫きました。彼は戦いを避け、敵に対しても報復を望まず、むしろ慈悲と赦しを選ぶ人物だったんです。

伝承によると、戦場に連れて行かれても武器を手にせず、代わりに賛美歌を歌いながら祈りを捧げていたとされます。これがあまりにも異例だったため、周囲の戦士たちは驚きとともに畏敬の念を抱いたとか。

また、捕虜に対しても手荒に扱うことなく、礼節を持って接したとも記録されています。とくに、敵将に対して「家族に書き置きをさせてやれ」と言ったという話は、戦士である前に人としての良心を重んじた証と言えるでしょう。

こうした姿勢から、いつしか人々は彼を「祈りの伯爵(Earl of Prayer)」と呼ぶようになったのです。

死後の奇跡と列聖

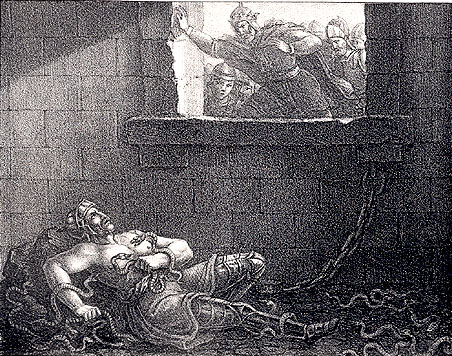

マグヌスの非業の死から間もなくして、彼の墓周辺では数々の“奇跡”が語られるようになります。たとえば、盲目の者が視力を回復したり、重病人が回復したりしたという報告が相次ぎました。

また、夜間に墓の上空に神秘的な光が現れたという証言も残されています。

こうした現象は次第に「聖マグヌスの加護」として民衆の信仰を集め、1158年、ついにカトリック教会によって正式な聖人として列せられることになります。

その信仰の中心となったのが、オークニー諸島のカークウォールに建てられた聖マグヌス大聖堂です。この大聖堂は、マグヌスの甥ロールヴァルが建立したもので、現在も巡礼地として多くの人々が訪れます。

ヴァイキング精神の“別のかたち”

マグヌスのように、戦いを拒み、信仰と正義を重んじた人物は、ヴァイキング時代の中でもきわめて珍しい存在でした。でもだからこそ、彼の生き様は「もうひとつの北方精神」として歴史に刻まれたのです。

ヴァイキング=略奪者というイメージを覆すような、内面の強さと道徳的勇気。それこそが、彼が「祈りの伯爵」として語り継がれる最大の理由なのかもしれません。

聖マグヌスは、剣よりも祈りを、復讐よりも赦しを選んだ──その姿こそ、暴力の時代にあらわれた“光の証人”でした。

|

|

|

聖マグヌスの功績と影響

戦争と名誉がすべてとされたヴァイキング社会において、聖マグヌスの存在はまさに“価値観の転換点”を体現するものでした。彼の生き方と死は、単なる異端者として片づけられることなく、のちの北欧世界に深く根づく精神的レガシーとなっていきます。

キリスト教的価値観の浸透

マグヌスの殉教は、11世紀末~12世紀初頭の北欧世界において“武による支配から徳による統治へ”という思想の転換を促す契機となりました。

それまでヴァイキング社会では、武勇と略奪が支配者の正統性とされてきましたが、マグヌスの死をきっかけに「信仰の強さ」や「道徳の正しさ」こそが真の力であるという認識が広がっていきます。

この時期、北欧各地では修道院の設立や聖人信仰が活発化し、マグヌスはその先駆的存在として記憶されていきました。とくにノルウェー王家やスコットランド北部の支配者層は、マグヌスのような平和主義的・宗教的な支配者像を模範とし始めたのです。

また、彼の影響を受けた後世の聖人たち──たとえばノルウェーの聖ハルヴァルや聖スヴェン──もまた、暴力ではなく信仰と義の象徴として語られるようになっていきます。

平和と赦しの記憶

マグヌスは単なる「平和を願った支配者」ではなく、最後まで赦しを選び抜いた殉教者として、その精神的強さが人々に刻まれています。

とくに、殺される瞬間にも剣をとらず、祈りの言葉を口にしたという逸話は、怒りや恐れを超えた“聖性”の証として伝えられているんです。

現在でも、スコットランドのオークニー諸島では、彼の命日に合わせて聖マグヌス祭が開かれ、音楽・演劇・祈りの行事が行われています。地域の学校では子どもたちがマグヌスの物語を学び、彼の名前を冠した場所や施設も多く存在します。

つまり彼は、単なる“歴史上の人物”というよりも、「赦しの象徴」「正義の代弁者」として、今も文化や教育の中で生き続けているのです。

宗教と政治の架け橋

聖マグヌスの功績は、個人的な信仰や人格にとどまらず、キリスト教と北欧の政治文化を結びつける象徴的存在としても大きな意味を持ちます。

彼の列聖と大聖堂の建設は、支配者層にとっても“神に認められた統治者”という新たな正統性の形式を示すものでした。

このように、マグヌスは政治と宗教の交差点に立ち、北方世界の精神的近代化を導いた先駆者ともいえるのです。

このように聖マグヌスは、ヴァイキング文化の終わりを告げる“静かな革命家”だったのです。暴力ではなく信仰、恐怖ではなく慈悲で社会に働きかけた彼の生き方は、中世北欧の精神世界を大きく変えるきっかけとなりました。

|

|

|