ヴァイキングを先祖にもつ「末裔民族」とその歩み

征服王ウィリアム1世

ノルマンコンクエストで有名なウィリアム1世はノルマンディー公としてフランスに根を下ろしたノルマン人ヴァイキングの子孫

出典:Unknown artist(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

リンディスファーン修道院の襲撃から始まったと言われるヴァイキング時代。それから数百年、ヨーロッパ各地で暴れ回ったヴァイキングたちは、やがて海の向こうや内陸に定着し、支配し、そして同化していきました。彼らは単なる略奪者では終わらず、いつしか「その土地に根ざした人々」へと変貌していったんです。

その末裔たちは、今もヨーロッパ各地に“民族”や“文化”として姿を残しています。ノルマン人、ロシア人、アイスランド人、そしてアングロ・スカンディナヴィア系の人々まで──血のつながりと文化の連なりが、現代にも息づいているんですね。

今回は、そんなヴァイキングを祖にもつ末裔民族たちと、その後の歩みをわかりやすくたどってみましょう。

|

|

|

|

|

|

ヴァイキングの「血統」とは何か

「ヴァイキングの血統」って聞くと、なんだか特別な民族をイメージしがちですが、実はちょっと違うんです。どちらかというと、当時スカンディナヴィアに住んでいた人たちの遺伝的な背景を指すことが多いんですよ。

ヴァイキング時代(おおよそ8〜11世紀)に活躍していたのは、今でいうノルウェー・スウェーデン・デンマークに住んでいた人たち。みんなゲルマン系という共通のルーツを持ちながら、それぞれの地域で文化や行動スタイルが少しずつ違っていたんです。

そして注目したいのが、彼らの「広がり方」。ヴァイキングたちは単なる海賊じゃなくて、商人や探検家としても活動していて、ヨーロッパ全土はもちろん、北アフリカや中東にまで足を伸ばしていたんです。だからこそ、そこで現地の人と交わり、さまざまな遺伝子を持ち帰ったり残したりしていったわけですね。

つまり、ヴァイキングの「血」って、いろんな土地とつながっていて、ものすごく多様なんです。現代のDNA研究でも、ヴァイキングの時代に北欧に他の地域の遺伝子が入ってきたことがしっかり確認されているんですよ。

この視点で見ていくと、「ヴァイキングの子孫はどこにいるの?」という問いにも、もっと広い答えが見えてきますね。次のセクションでは、その“現代のヴァイキングの子孫たち”が誰なのか、地域ごとにじっくり見ていきましょう。

|

|

|

ヴァイキングの末裔

ヴァイキングたちがヨーロッパ各地に残した足跡は、今でも人々の暮らしや文化、地名、さらには血の中にも残っています。ここでは、そんな“ヴァイキングの子孫”として知られる代表的な人々を紹介していきますね。

スカンディナヴィア

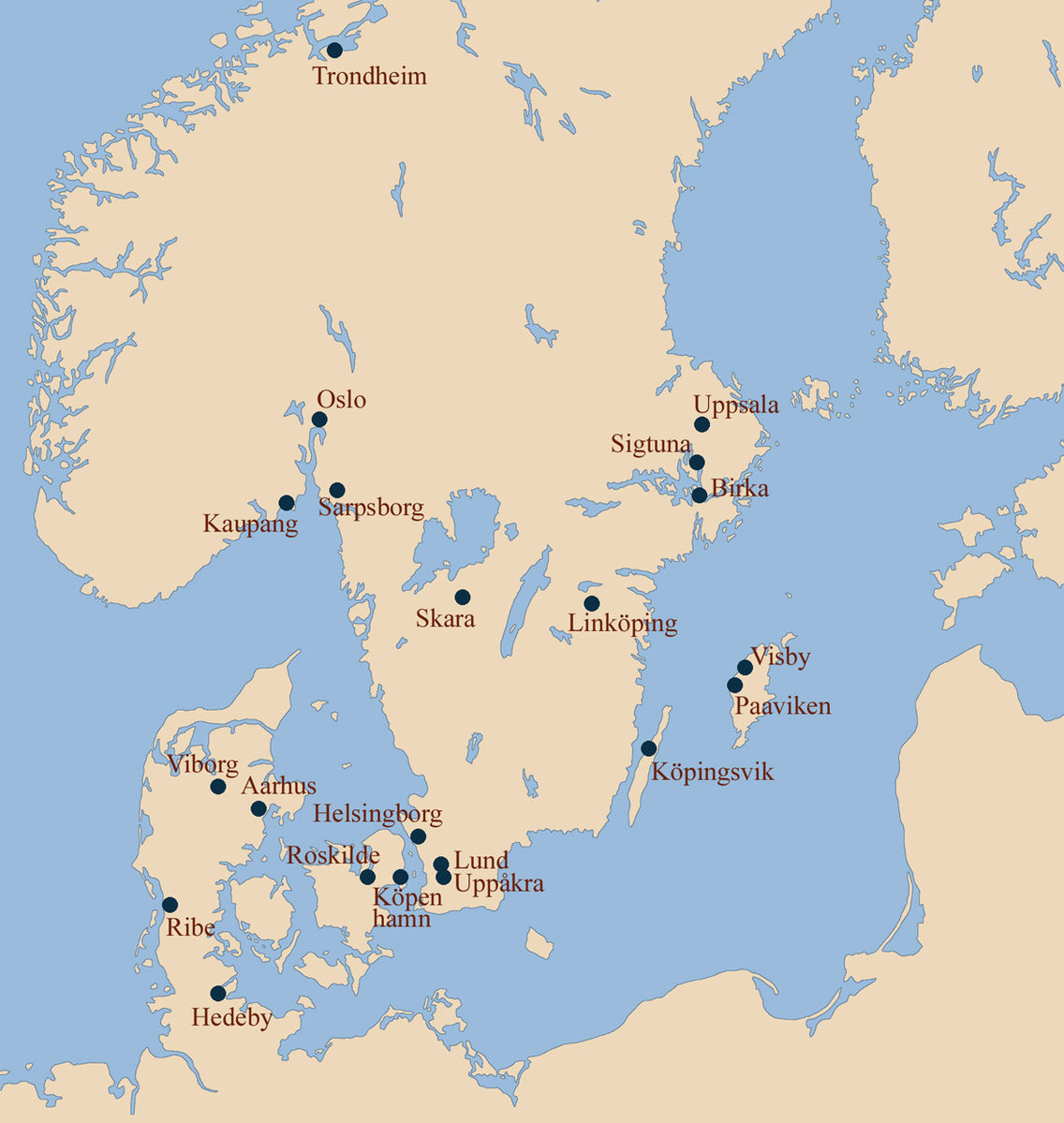

まずは、やっぱり本家本元。ノルウェー人、スウェーデン人、デンマーク人の3つの民族は、ヴァイキングの直系の子孫と考えられています。今の私たちが思い描く「ヴァイキングの国々」は、まさにこの3か国なんです。

それぞれの国には、ヴァイキング時代の文化や伝説、建築物などがたっぷり残っていて、今でも日常の中にその面影を見ることができます。たとえば、デンマークのルーン石や、ノルウェーのフィヨルド沿いの集落、スウェーデンにある古代の交易地などは、まさに当時の暮らしぶりを伝える生きた証拠なんですよ。

イングランド

ヴァイキングはイングランドの各地にしばしば襲来し、略奪を行ったあと、実際に定住して地元の人々と共存するようになったんです。特に9世紀後半からは、イングランド北部や東部の広い範囲が「デーンロー」と呼ばれるヴァイキング支配地域となりました。

なかでもヨーク(当時はヨールヴィーク)は、ヴァイキングが築いた拠点都市として有名で、今でもその名残が博物館や地名などに残っています。近年のDNA研究でも、イングランド北東部の住民には北欧由来の遺伝子を持つ人が多いことが確認されていて、血のつながりという意味でも“ヴァイキングの末裔”が確かに存在しているんですよ。

アイルランド

アイルランドでもヴァイキングは繰り返し上陸し、いくつかの港町を拠点にして定住していきました。その代表がダブリンで、この街はなんとヴァイキングたちによって築かれた都市なんです。

彼らは単なる侵略者としてだけでなく、商人や政治的な存在としても地域に深く根を下ろしていき、その後のアイルランドの歴史に影響を与えました。地名や伝承の中にもヴァイキングの要素がたくさん残っていて、現地の文化と交わりながら、アイルランドの一部となっていったんです。今では、ダブリンにあるヴァイキング展示館などでその歴史を学ぶことができますよ。

スコットランド

スコットランドも、ヴァイキングの影響を強く受けた地域のひとつです。特に北部や島しょ部――オークニー諸島やシェトランド諸島など――では、ノース人(ヴァイキングの一派)が長く支配していた時期がありました。

この地域では今でも、地名・方言・家系の中にノース人の痕跡が色濃く残っています。たとえば、古ノルド語起源の地名がそのまま使われていたり、現地の伝承に北欧神話の要素が見え隠れすることもあるんですよ。また、DNA調査でも、スカンディナヴィア由来の遺伝子を多く持つ人が見つかっていて、血のつながりも確かめられています。

フランス

少し意外かもしれませんが、フランス人の中にもヴァイキングの末裔がいます。というのも、ノルマンディー地方には、9世紀から10世紀にかけてヴァイキングが定住し、フランス王と和解して土地を与えられたことで「ノルマン人」と呼ばれるようになったんですね。

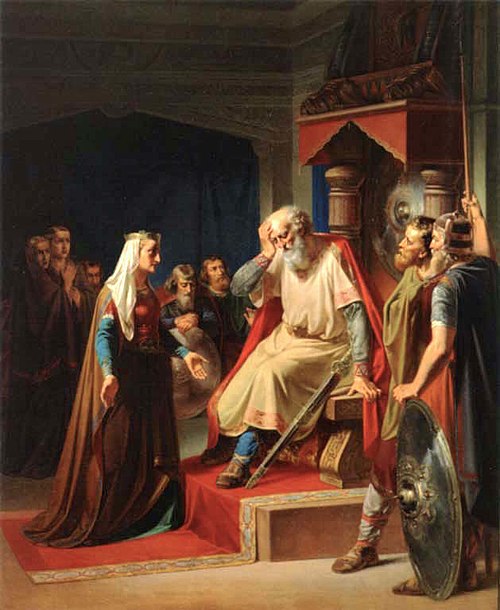

このノルマン人たちは、ただそこに住んだだけじゃなくて、1066年にウィリアム1世(ノルマンディー公ウィリアム)がイングランドを征服するという、ものすごい歴史的イベントを起こすことになります。この征服によって、イングランドの支配層や言語、法律までもが大きく変わっていくんです。

つまり、フランスのノルマンディー地方やイギリス王室のルーツにも、しっかりとヴァイキングの血が流れているということなんですね。

ロシア・ウクライナ

あまり知られていないかもしれませんが、東ヨーロッパにもヴァイキングの足跡がしっかりと残っています。特に、ロシアやウクライナに住む東スラヴ系民族の中には、ヴァイキング(ルーシ)との関わりから生まれた部分があるとされています。

9世紀ごろ、スウェーデン系のヴァイキングたちが東に向かい、交易や傭兵として活動しながら、やがてキエフ(現在のウクライナ)に拠点を築きました。これがキエフ大公国の始まりで、ロシア国家の起源とされているんです。

今でも「ルーシ」という言葉がロシアの語源になっていたり、初期の支配層にスカンディナヴィア系の名前が見られたりと、ヴァイキングの痕跡は東欧にも残っているんですよ。

アイスランド

そして忘れちゃいけないのが、北の孤島アイスランドです。アイスランドは、9世紀後半にノルウェーやスコットランドからのヴァイキング移民によって開拓された国なんです。

アイスランドの人々は、自分たちの祖先をヴァイキングだとはっきり認識していて、サガ(歴史物語)や詩などにその歴史がたくさん残されています。しかもこの国、現在も遺伝子や名前の記録をとっているから、ヴァイキング時代の血筋がどう続いているかが、とってもよくわかるんですよ。

まさに、ヴァイキング文化を今に伝える“生きた博物館”のような国なんです。

|

|

|

ヴァイキングの民族的遺産

ヴァイキングの影響って、「誰が子孫か?」という血筋の話だけじゃないんです。今の世界にもしっかりと息づいている文化や伝統の中にも、彼らの痕跡があちこちに残っているんですよ。ここでは、そんな「民族的な遺産」としてのヴァイキングの影響を、もう少し身近な角度から見ていきましょう。

言語遺産

まずはことばの面から。現代のノルウェー語、スウェーデン語、デンマーク語といったスカンディナヴィア諸国の言葉には、ヴァイキングが話していた古ノルド語の名残がたくさん残っています。

たとえば、日常会話で使われている単語の中に、古ノルド語由来のものが今もそのまま生きていたりしますし、英語にも「sky(空)」や「window(窓)」など、ヴァイキングからの影響を受けた単語がけっこうあるんです。

それに加えて、北欧神話の物語や伝説は、今でも文学や映画、ゲームの世界で大人気ですよね。トールやロキといった神々の名前を聞いたことがある人も多いんじゃないでしょうか?

遺伝的遺産

DNAの研究が進んだおかげで、ヴァイキングの影響がどこまで血の中に受け継がれているのかも、かなり分かってきました。

たとえば、イギリスやアイルランドの一部の地域――特にスコットランドの北部やイングランド東部――には、北欧由来の遺伝的マーカーを持っている人がたくさんいることが確認されているんです。これは、昔そこにヴァイキングが住みついて、現地の人たちと家族を作っていった証でもあるんですね。

文化的遺産

そしてもうひとつ大事なのが、文化的な面。ノルウェーやデンマークでは、今でもヴァイキングをテーマにしたお祭りやイベントがたくさん開かれています。

本物そっくりのロングシップ(長い船)が並ぶミュージアムや、昔の暮らしを再現した村の展示などは、世界中の観光客をひきつける大人気スポット。ただの観光資源というより、地元の人たちが自分たちのルーツとして誇りをもって伝えている文化なんですね。

だから、ヴァイキングは単に「昔の海賊」じゃなくて、今も生き続ける存在でもあるんです。

ヴァイキングの末裔たちは、地理的には北欧からイギリス、アイルランド、フランスにかけて広がり、血筋・言語・文化のあらゆる面でその影響を残しています。

彼らは歴史の中でただ消えていったわけではなく、姿を変えながら現代へと受け継がれてきたんですね。

「ヴァイキングの子孫」という言葉は、もしかすると私たちが思っているよりも、ずっと広く、そして深く、今の世界に根づいているのかもしれません。

|

|

|