スヴェン1世とは─イングランド征服を果たした初のヴァイキング王

スヴェン1世(960 - 1014)

ヴァイキングの王としてイングランドに侵攻し、エセルレッド2世を追放して王位を奪ったデンマーク王

出典:ロレンツ・フロリッヒ (1820–1908) / Public Domain

イングランドを初めて征服し、王として君臨した“ヴァイキングの王”がいたことをご存知ですか?その人物こそがスヴェン1世!

デンマーク王として君臨しながら、海を越えてイングランド本土にまでその勢力を拡大したスヴェン1世は、まさにスカンジナビアの覇者の名にふさわしい存在でした。この記事では、彼の生涯とその足跡をたどり、なぜ彼が「イングランド征服王」と呼ばれるに至ったのかを、じっくり見ていきましょう。

|

|

|

|

|

|

スヴェン1世の生涯と死因

デンマーク王にして、イングランド王をも名乗った男──スヴェン1世(スヴェン・ティューグスカエグ)。彼の人生は、まさにヴァイキング時代の終盤を象徴するような略奪・王権・信仰のせめぎ合いの中にありました。

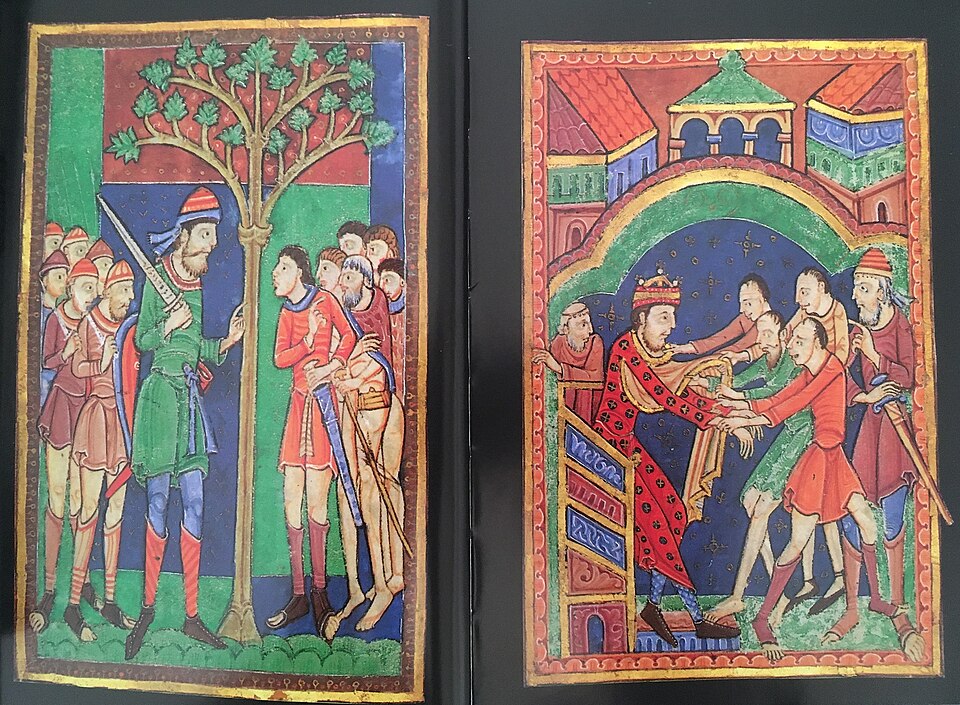

父を追放して王位を奪う

スヴェンの父親は、デンマークをキリスト教化したことで有名なハーラル1世(青歯王)。しかしスヴェンは若くして父の宗教政策や対外姿勢に不満を抱くようになり、ついには反乱を起こして父を追放、自身が王位に就くという激動のスタートを切ります。

この父子の対立は、単なる王位争いにとどまらず、伝統的ヴァイキング文化と新興キリスト教文化の衝突でもあったともいわれています。つまりスヴェンは、宗教的にも政治的にも“折衷型”の王であり、時代のはざまを泳ぎきるタイプだったんですね。

イングランド征服と“戴冠なき王”

王となったスヴェンは、さっそく軍事行動に乗り出します。その標的が豊かで内紛続きのイングランドでした。彼は970年代から幾度もイングランドを襲撃し、金を奪い、時には同盟を結び、戦略的に圧力をかけ続けていきます。

中でも1002年の「セント・ブライスの日の虐殺」──これはイングランド王エセルレッド2世が、国内にいたデーン人(デンマーク系住民)を大量に虐殺した事件であり、スヴェンにとっては報復の大義名分となったのです。

以降、スヴェンの侵攻は本格化し、1013年にはロンドンを含む広い地域を制圧。エセルレッドをノルマンディーへと追いやり、ついに「イングランド王」として即位を宣言することになります。

しかし――栄光は長く続きませんでした。翌1014年、突如として急死。戴冠式を迎える前にこの世を去ったため、事実上「戴冠なき王」となってしまいます。

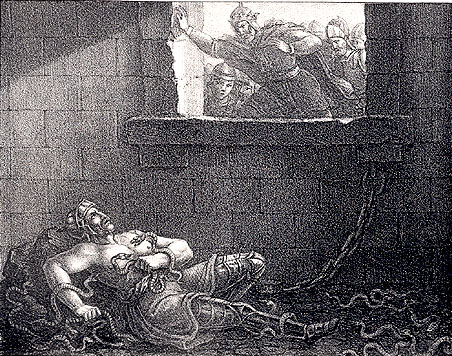

死因と最期の地

スヴェンの死については、史料によってわずかに異なりますが、多くの伝承では急病による自然死とされています。一説には、教会を侮辱した報いで神罰を受けたともされ、「祭壇の前で突然倒れた」という逸話も残っています。

その最期の地はイングランド、ゲインズバラ。死後、遺体はデンマークに戻され、ロスキレ大聖堂に葬られました。のちにこの聖堂は、歴代デンマーク王の墓所として知られるようになります。

王家と征服王クヌートへの道筋

スヴェンの死後、その志を継いだのが息子のクヌート大王です。クヌートは父の築いた足がかりをもとに、再びイングランドを征服し、さらにノルウェー・デンマークも支配下に収めて“北海帝国”を築きあげます。

つまりスヴェン1世は、個人としては“短命の王”に終わったかもしれませんが、王家の威信と覇権の土台を築いた人物であり、彼なくしてクヌートの栄光はありえなかったのです。

スヴェン1世は、父を超え、息子に道を譲った“つなぎの覇者”──その短くも濃厚な生涯こそ、ヴァイキング時代の終章を彩る重要な一幕でした。

|

|

|

スヴェン1世の性格と逸話

冷静な戦略と過去への復讐心──スヴェン1世という人物には、ヴァイキング的な激情と中世的な現実主義が同居していました。だからこそ彼は、暴君にも慈君にもなりうる複雑な支配者として、時代に大きな爪痕を残すことになるのです。

暴力と信仰を切り分けた合理主義

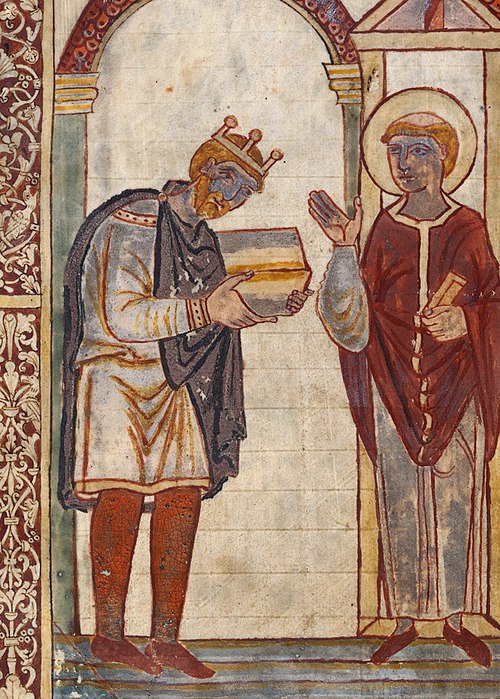

スヴェンは父ハーラル“青歯王”のような宗教的理想主義者とは異なり、信仰を政治の道具として扱う冷静な合理主義者でした。

キリスト教化の流れを止めることはせず、むしろそれを王権の正統性の根拠として利用するなど、極めて実利的な姿勢が目立ちます。

たとえば、イングランドを占領した際にも、すぐに教会や僧院を破壊するのではなく、宗教施設を保護し、市民の支持を得ようとしたとされます。

略奪や暴虐を行ったヴァイキングの中にあって、彼は“支配後の維持”を意識する、異例のリーダーでもあったんです。

また、王としてのスヴェンは、現地の習慣や法を尊重し、安定統治を重視しました。その結果、彼が一時的とはいえイングランド王に迎え入れられた背景には、恐怖だけでなく、信頼の要素もあったと考えられています。

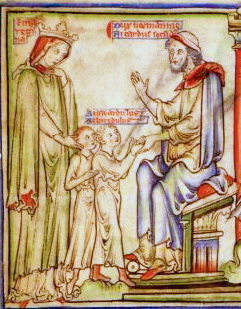

エセルレッド2世との因縁

スヴェンとイングランド王エセルレッド2世の関係は、ただの敵対を超えた深い怨恨に満ちていました。その発端は、1002年に起きた「セント・ブライスの日の虐殺」。

これはエセルレッドが、イングランド各地に住むデーン人を一斉に虐殺するよう命じた事件であり、その犠牲者にはスヴェンの妻または妹が含まれていた可能性があると伝えられています。

この事件がスヴェンの怒りに火をつけ、以降、彼はイングランドへの断続的な侵攻を繰り返し、「復讐の王」としてその名を轟かせていくのです。

ただし、復讐といっても単なる感情的な報復ではなく、彼は計画的な軍事作戦と政治的な交渉を駆使してじわじわとイングランドを包囲していきました。

興味深いのは、彼が一度エセルレッドを国外に追放し、イングランド王を名乗るに至ったにもかかわらず、“殺さずに追放した”という点です。

ここにも、感情に支配されないスヴェンの冷静な判断力が表れているように思えます。

カリスマと恐怖の狭間で

スヴェンの人物像には、どこか“英雄と暴君の境界線”を行き来するような危うさがつきまといます。彼を支持した民衆は多かったものの、敵対者からは“冷酷な侵略者”と見なされ、両極の評価が共存しているんです。

ある伝承では、戦で敗れた敵将に礼を尽くした一方、略奪に走る兵士を厳しく処罰したとも語られています。このような厳格さと公平さの同居こそ、彼のカリスマ性の源だったのかもしれません。

スヴェン1世は、怒りに燃える征服者でありながら、統治のためには信仰も寛容も使いこなした──その矛盾こそが、彼を“ただのヴァイキング”では終わらせなかったんですね。

|

|

|

スヴェン1世の功績と影響

ヴァイキングの王として名を馳せたスヴェン1世ですが、その業績は単なる略奪や征服にとどまりませんでした。むしろ彼の行動は、ヴァイキング社会そのものを国家的秩序へと進化させる大きな一歩となったのです。

イングランド王朝交代の幕を開く

スヴェン1世が1013年にイングランド王を名乗ったことで、ついにブリテン島にデーン人支配の時代が到来します。彼自身の治世は急死によってわずか数週間に終わりましたが、その影響は絶大でした。

特に、息子のクヌート(カヌート)が父の足跡を継ぎ、イングランドを再征服して正式に戴冠したことは、スヴェンの遠征が単なる野望で終わらなかったことを物語っています。

クヌートの治世(1016~1035)は、デーン人によるイングランド統治を制度化した時期であり、父スヴェンが築いた基盤がなければ実現し得なかったでしょう。

この意味で、スヴェン1世の短いイングランド支配は、新王朝の“前奏曲”とも呼ぶべき出来事だったのです。

スカンジナビアとブリテンの架け橋

スヴェン1世の軍事行動は、単なる侵略ではなく、北海世界の再構築でもありました。彼の遠征により、スカンジナビアとイングランドのあいだには軍事・政治・経済・文化のルートが確立され、両者の距離が大きく縮まったんです。

これ以降、デンマークやノルウェーの貴族がイングランドに移住する一方で、英語には北欧系の語彙が流入し、法制度や貨幣制度にも相互の影響が見られるようになります。

とくにロンドンやヨークでは、デーン人系の商人や職人が都市の経済発展を支える役割を果たすようになりました。

スヴェン1世の築いたこうした「海の帝国圏」は、のちにクヌート大王の北海帝国(デンマーク・ノルウェー・イングランド)として結実しますが、その起点にあったのはやはり、スヴェンの構想力と行動力だったのです。

ヴァイキング社会の“国家化”への転換点

スヴェン1世のもう一つの重要な功績は、ヴァイキング社会のあり方を“掠奪型集団”から“統治型王国”へと移行させた点にあります。

彼の統治では、単なる襲撃ではなく政治的交渉・宗教的正当化・法と秩序の整備が意識されており、それは息子のクヌート時代により明確な国家運営として結実していきます。

このように、スヴェン1世は古いヴァイキングの精神を保ちながらも、新たな政治秩序へと向かう「境界の王」としての役割を果たしていたのです。

このようにスヴェン1世は、剣と海を駆使してイングランドにまで王冠を求めた、まさに“野望の化身”とも言える存在でした。王としての治世は短かったものの、彼の行動が後の歴史を大きく動かす原動力になったことは間違いありません。

|

|

|