デーン人とノルマン人の違いとは?

デーン人の王リューリク

ヴァイキングとしてノヴゴロド(現ロシア・ノヴゴロド州の州都)に入植後リューリク朝を創設した

出典:Hippolyte de la Charlerie(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

ノルマン人の王ウィリアム1世

1066年のヘイスティングズの戦いに勝利し、ノルマンコンクエストを果たした

出典:Unknown artist(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

「デーン人」と「ノルマン人」。これらの言葉は中世ヨーロッパ史において、頻繁に登場しますが、それぞれが何を指しているのか混同されることも少なくありません。デーン人は一体誰で、ノルマン人とはどのような人々なのでしょうか?この記事では、両者の歴史的背景や文化的な違いを紐解き、その役割と影響について明らかにしていきます。

|

|

|

|

|

|

デーン人・ノルマン人とは

デーン人とノルマン人は、中世ヨーロッパで重要な役割を果たした北方民族です。彼らはともに北欧に起源を持つものの、異なる歴史的背景や役割があります。スカンディナヴィア全体で見られるヴァイキングの中でも、特に西ヨーロッパでの活動が多かったグループとして知られています。

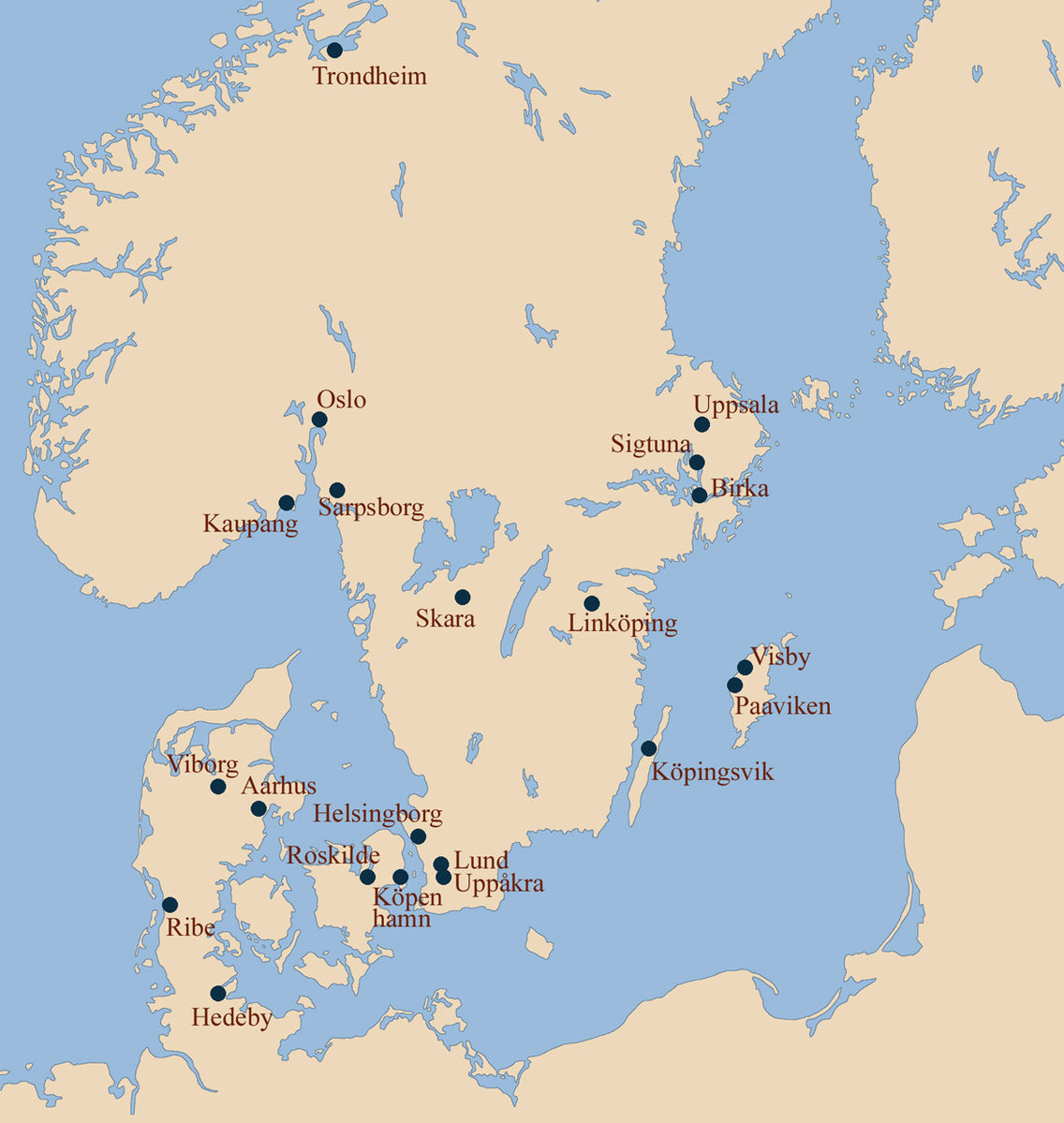

デーン人とは

デーン人は現在のデンマークに関連し、ヴァイキングの中でも最も活発に西方遠征を行った集団の一つです。9世紀から11世紀にかけて、彼らはしばしばイングランドの沿岸部や内陸にまで進出し、定住地を築いていきました。

代表的なのが、「デーンロー」と呼ばれるイングランド東部の支配地域で、ここではデーン人独自の法律や慣習が根付いていました。さらに、一時はデーン人の王クヌート大王がイングランド王位を獲得し、北海帝国という広範な支配圏を築いたこともありました。

また、彼らはフランス北部やアイルランド、バルト海沿岸でも活動しており、その航海術と軍事力は西欧諸国に強い影響を与えました。

ノルマン人とは

ノルマン人は、元はヴァイキングの一派でありながら、フランス北部のノルマンディー地方に定住した後、フランス文化とキリスト教を受け入れた人々を指します。911年、ノルウェー系ヴァイキングのリーダーであるロロが西フランク王国と和睦し、ノルマンディーを与えられたことで、その地に新たな公国が誕生しました。

以後のノルマン人は、フランス語を話し、騎士制を取り入れた洗練された戦士貴族として独自の文化を育てていきます。その軍事的・政治的な柔軟性と野心はヨーロッパ各地に波及し、1066年にはウィリアム征服王がイングランドを征服、ノルマン朝を開くなど、歴史の転換点を作り出しました。

また、彼らは南イタリアやシチリア、さらには中東への十字軍にも参加し、ヴァイキングの血を引く国際勢力としての存在感を発揮します。

|

|

|

デーン人とノルマン人の違い

デーン人とノルマン人は同じ北欧出身ですが、彼らの歴史的な役割と文化的背景は大きく異なります。出発点は似ていても、どこへ向かい、何を築いたかによって、その後の歩みはまったく異なるものとなりました。

遠征の焦点

デーン人は主にデンマークを中心とし、イングランド、フランス、さらにはアイルランドなど西ヨーロッパ沿岸部への遠征に重点を置いていました。彼らの動きはしばしば季節的な襲撃や一時的な占領という形を取り、機動力と短期的な戦果を重視していたのが特徴です。

それに対してノルマン人は、フランス北部のノルマンディー地方に拠点を築き、そこから継続的かつ制度的な影響力の拡大を図りました。単なる襲撃者から「公爵」へと転じた彼らは、拠点から周辺諸国への侵略・統治・外交に長期的な視野で取り組んだのです。

文化的進化

デーン人は基本的にヴァイキングとしての性格を色濃く残し、略奪・交易・定住といった活動を繰り返しました。彼らはイングランド東部に「デーンロー」と呼ばれる独自の支配地域を築いたものの、文化的には本国の伝統を強く保持していました。

一方ノルマン人は、フランス語・キリスト教・封建制といった西欧の制度や文化を積極的に吸収し、より高度に組織化された政治的単位を形成します。その過程で、騎士文化や封建的忠誠体系といった後世の中世ヨーロッパに大きな影響を与える文化を築いていきました。

持続的な歴史的影響

デーン人の活動は、9世紀から11世紀ごろまでの比較的短期間に集中しており、イングランドではクヌート大王の北海帝国など一時的な支配体制を築きましたが、最終的にはイングランド王家に吸収されていきました。その影響は軍事的・一時的な側面が強く、長期政権としては定着しにくいものでした。

それに対しノルマン人は、1066年のイングランド征服以降、ノルマン朝・プランタジネット朝を通じて長期にわたり英仏両国の歴史を形作っていきます。さらに、南イタリアやシチリア、さらには中東の十字軍国家にまで展開し、多地域的かつ持続的な影響力を保持し続けたのです。

最終的に、両者の違いは「何を目的にし、どこに根を張ったか」に集約されます。

- デーン人:移動性に富み、ヴァイキング的性格を維持したまま略奪と定住を繰り返す存在

- ノルマン人:定住と融合を通じて、政治・文化の枠組みまで変革した支配者層

このように、同じルーツを持ちながらも、デーン人とノルマン人はまったく異なる道を歩み、異なる形でヨーロッパ史に刻まれたのでした。

|

|

|

デーン人とノルマン人の共通点

デーン人とノルマン人は、出自や初期の行動様式において多くの共通点を持っています。歴史の中でそれぞれ異なる道を歩んだとはいえ、その根底には北方ヴァイキングとしての共通する特徴が色濃く刻まれていました。

北欧に起源を持つヴァイキングの一派

どちらもスカンディナヴィア半島およびデンマーク諸島を起源とするヴァイキングに属しています。船を用いた遠征を得意とし、海洋交易や侵略、定住といった活動を通じて広範な地域に影響を与えました。

卓越した航海技術と軍事力

長い船(ロングシップ)による高速移動や、即座の略奪と撤退を可能にする戦術を共有していた点も見逃せません。これはヴァイキング全体に共通する特徴であり、両者とも小規模で機動力のある戦闘集団としてヨーロッパ諸国に大きな脅威を与えました。

他文化への適応力

両者は、単なる略奪者にとどまらず、定住地において現地文化を取り入れ、自らのアイデンティティを変化・融合させる柔軟さを持っていました。

デーン人はイングランドにおいてキリスト教化し、英語に影響を与えるほど言語的接触がありましたし、ノルマン人はフランス語や封建制度を吸収して、より制度的な社会を築きました。

西ヨーロッパへの深い関与

両者とも9世紀~11世紀にかけて、西ヨーロッパの政治や文化に強く関与しました。デーン人はデーンローを通じてイングランドの王権に深く関わり、ノルマン人はノルマンディーやイングランド、さらにはイタリア・中東にまでその影響を拡大させていきました。

子孫が国家形成に関与

最終的にどちらの系譜も、その後の国家形成に深く関わっていきます。デーン人の影響下から生まれた王統がイングランド王国を支え、ノルマン人はノルマン朝をはじめとする新王朝を打ち立てました。

- 海洋航行と軍事の技術に優れていた

- 交易と略奪の両方を行った

- 異文化への適応と融合を柔軟に進めた

- 西ヨーロッパの政治体制に深く関与した

このように、デーン人とノルマン人は共通して

「ヴァイキングらしい冒険性・柔軟性・攻撃性」

を備えており、その能力を発揮する舞台が違っただけと言えるでしょう。

|

|

|