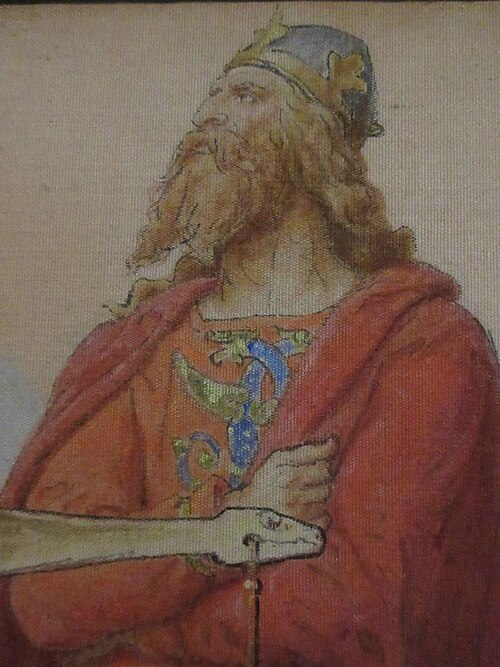

スヴェン2世とは─デンマーク最後のヴァイキング王

スヴェン2世(1019 - 1076)

最後のヴァイキング王として知られつつも、教会と協力し中世的王権を築き始めたデンマーク王

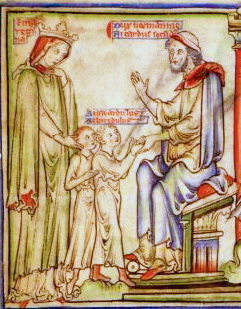

出典:Unknown author / Public Domain

ヴァイキング時代の終焉が迫るなか、なおも北海の覇者として存在感を放った人物がいました。その人物こそがスヴェン2世!

王位継承の争い、神聖ローマ皇帝との対立、そしてイングランドへの執拗な野心――彼の治世はまさに“中世ヨーロッパの転換点”に立つものだったんです。今回は、そんなスヴェン2世の生涯と功績を、わかりやすくひもといていきましょう。

|

|

|

|

|

|

スヴェン2世の生涯と死因

ヴァイキングの末裔にして、中世デンマーク王国の礎を築いたスヴェン2世。その生涯は、ただの戦士王ではなく、外交と信仰を武器にした“中世的君主”への転換期を体現したものでした。

王位継承と政争

スヴェン2世はクヌート大王の甥にあたる血統の持ち主で、父はウルフ・ヤール、母はクヌートの妹エストリズ。こうした名門の出ながらも、若き日のスヴェンは出家生活を送るなど一度は宗教の道を志していました。

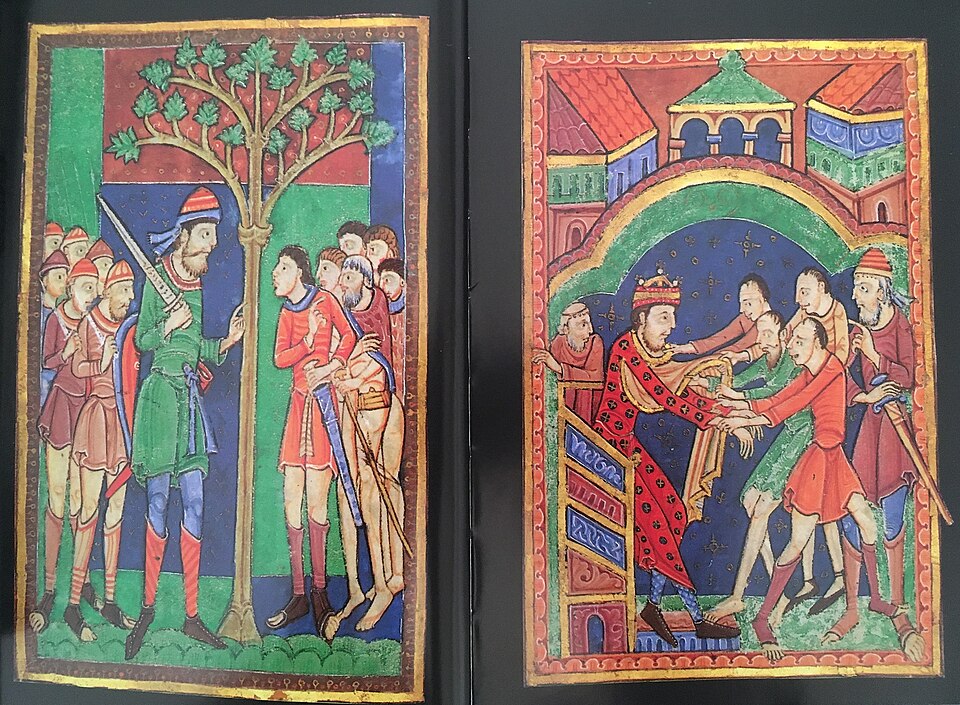

しかし1047年、ノルウェー王マグヌス善王が死去した際、スヴェンは一転して王位を主張し、デンマーク王位を獲得。これが彼の長い政治人生の幕開けとなります。けれども、デンマーク支配は一筋縄ではいかず、ノルウェー王ハーラル3世との争いや、ノルマンディーとの緊張関係に悩まされ続けました。

さらに彼の治世では、王国の貴族たちの独立性も強く、王権の確立は難航。国内統一のためには、しばしば譲歩や調停が必要だったんです。

教会との協調と改革の兆し

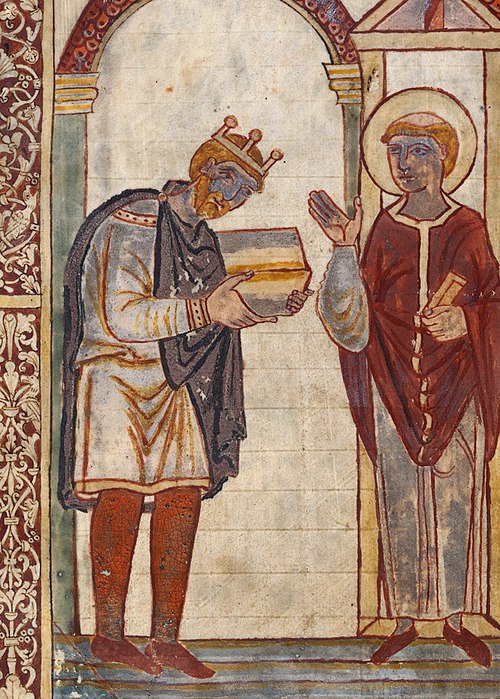

スヴェン2世は、デンマーク王として初めて積極的に教会制度の整備を行った王でもあります。カンタベリーやドイツの修道院から聖職者を招き、教会改革に乗り出した彼の政策は、後のデンマーク教会の基礎ともなりました。

とくに彼が任命した大司教アスガーとの連携は、政治と宗教の協調体制を示す象徴的な関係でした。これはヴァイキング時代の荒々しい王とは一線を画す、“信仰を重んじる国王”像を形づくったんですね。

死後に広まった敬虔な評価

スヴェン2世の晩年は、若い頃とは打って変わって、修道士たちとの交流を深める穏やかなものでした。彼を描いた記録では、寛容で信仰深い人格が強調され、「中世的キリスト教君主」の理想像として扱われることもあります。

1076年に亡くなると、ヴァイキング王国としてのデンマークは終焉を迎え、中世ヨーロッパの列強としての道を進み始めます。彼の死はまさに、ヴァイキング時代とキリスト教王国のはざまを象徴する出来事でした。

複雑な後継争いと子孫の影響

スヴェン2世の死後、彼の子どもたちは王位をめぐって争いを始めます。とくに息子のハーラル・ヘンとクヌーズ4世は王位を継承しますが、それぞれ短命で波乱含みの治世を送りました。

一方でクヌーズ4世は後に聖人とされ、「デンマーク初の列聖王」としてスヴェン2世の宗教的イメージを引き継ぐ存在となります。つまり、彼の王家は中世デンマークの精神的ルーツとしても重要な意味を持つんですね。

暦と占いは、時代の転換点を読み解くための“最先端技術”でもあります。スヴェン2世のような人物の生涯も、まさにその証なのかもしれません。

|

|

|

スヴェン2世の性格と逸話

戦う王から“交渉する王”へ──スヴェン2世の性格は、まさにそんな時代の変化を象徴するものでした。単に武力を振るうのではなく、相手の出方を見て、最善の一手を選ぶ、そんな現実主義の調整型リーダーだったようです。

現実主義の外交王

スヴェン2世は、若い頃こそ王位争いや軍事衝突に身を投じていましたが、即位後は次第に“外交による統治”にシフトしていきます。彼はイングランドの再征服という夢を抱いていたものの、あえて無理に軍事行動に出ることは避けていたんです。

その代わりに選んだのが、婚姻政策や同盟関係の構築。娘や姉妹を周辺諸侯に嫁がせたり、教会と連携を強めることで、武力よりも信頼と交渉力で盤石な支配体制を目指しました。これはクヌート大王のような征服王とは真逆のアプローチであり、中世的統治理念の先駆けともいえるんですね。

さらに興味深いのが、彼がたびたび敵対勢力との講和や妥協に踏み切っている点です。これは「臆病」と見ることもできるかもしれませんが、戦い続きだった北欧の王たちの中では極めて異例の“和平志向”だったとも言えるでしょう。

息子たちの多さと後継者争い

スヴェン2世は多くの女性と関係を持ち、なんと20人以上の子どもをもうけたとされます。しかもそのうちの数人は、のちに王位を継いだり、貴族として影響力を持ったりと、政治の舞台で活躍することになるんです。

その結果どうなったかというと──王位をめぐる兄弟同士の争いが頻発し、デンマーク王国はしばらくの間、不安定な状態に陥ってしまいます。たとえば息子の一人であるハーラル・ヘンと、後に聖人となったクヌーズ4世は、兄弟でありながら王位をめぐって深刻な対立を繰り広げました。

こうした「子だくさんの弊害」は、スヴェン2世の時代の“成功の代償”とも言えるかもしれません。繁栄をもたらした一方で、その遺産は後世に深刻な王家の分裂を残すことになったのです。

名声より安定を選んだ王

スヴェン2世は、生涯にわたって自らの名を高らかに宣伝するような行動をとりませんでした。むしろ、戦争の勝利よりも王国の安定を優先し、ときには自らの威信を抑えてでも他者と手を結ぶ選択をしたと言われています。

ある伝承では、若き日のスヴェンが修道士として過ごした経験が、彼の現実的で穏やかな政治観につながったとも。まさに、ヴァイキングの豪胆さと中世キリスト教的な理性とが交錯した、稀有な王だったのかもしれません。

中世王の新しいかたち

彼の統治スタイルは、後の北欧諸国にも影響を与えました。剣を振るう時代から、ペンと十字架を持つ時代へ。スヴェン2世の姿こそ、その過渡期における模範的なリーダー像だったのでしょう。

占いのように未来を読むことは難しいけれど、スヴェン2世は“戦わずに勝つ”という選択で、新しい時代を切り開いた王といえる!

|

|

|

スヴェン2世の功績と影響

軍事的な征服や英雄譚ではなく、制度と外交を通じた「静かな革命」──それがスヴェン2世の治世でした。目立たないけれど、彼の時代に始まった多くの変化が、のちのデンマーク王国をかたちづくっていくことになります。

教会との関係強化

スヴェン2世は、従来の“戦士王”とは異なり、積極的に教会との協調体制を築いた王として知られています。とくに注目すべきは、デンマークにおける教区の整備や聖職者の育成など、宗教制度の本格的な構築を後押しした点です。

彼はカンタベリー大司教区と連携し、国外から優秀な聖職者を招き、西欧的な教会組織をデンマークに根づかせようと試みました。また、教会による教育や記録の文化もこの時代に広がり始めます。

これによって王権は「神に認められた存在」として宗教的正統性を獲得し、武力だけに頼らない安定支配が可能になったんですね。これは同時に、ヴァイキング流の「略奪による支配」からの決別でもありました。

ヴァイキング時代の終焉

歴史的に見ると、スヴェン2世の治世(1047~1076年)は、“ヴァイキングの終わり”を告げる重要な転換点です。イングランドへの海賊遠征や略奪は次第に影を潜め、国家としての枠組みと秩序が強調されるようになります。

この時期以降、北欧諸国はより明確にキリスト教国家としてのアイデンティティを持ち、神聖ローマ帝国やフランス、イングランドなどとの外交関係を築きながら、中世ヨーロッパの政治構造に取り込まれていくようになります。

つまりスヴェン2世の治世は、「海賊から国王へ」「掠奪から統治へ」という文明的転換のクライマックスだったとも言えるのです。

学問と記録文化への道筋

教会制度の整備は、単に宗教儀礼を取り入れるだけではなく、文字・歴史・記録といった知の伝統をデンマークにもたらしました。修道士たちはラテン語で年代記を記し、王権の正統性や歴史を文字で語るようになったのです。

これは、ヴァイキング時代の“口承文化”から一歩進んだ、新たな政治文化の誕生でもありました。スヴェン2世自身が若い頃に修道士としての経験を持っていたことも、この文化的方向性に影響した可能性があります。

スヴェン2世は武勇をもって伝説になった王ではありませんが、その代わりに、制度・宗教・外交という分野での長期的な安定を実現した王として歴史に刻まれています。

ヴァイキング王としての最後の輝きを放ちつつも、新たな時代への橋渡し役を果たした“過渡期の王”でした。剣ではなく言葉と制度で国を動かしたその姿は、まさに中世的王権への進化の象徴といえるのです。

|

|

|