ヴァイキングによるパリ侵攻の歴史─侵入と襲撃を繰り返した背景とは

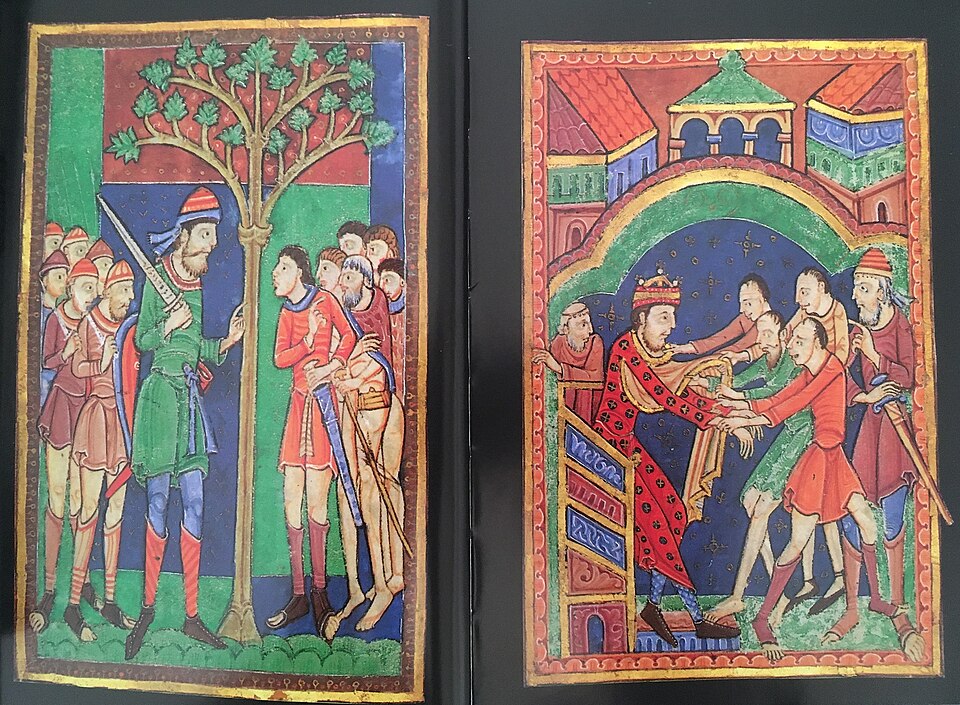

ヴァイキングによるパリ包囲(19世紀描写)

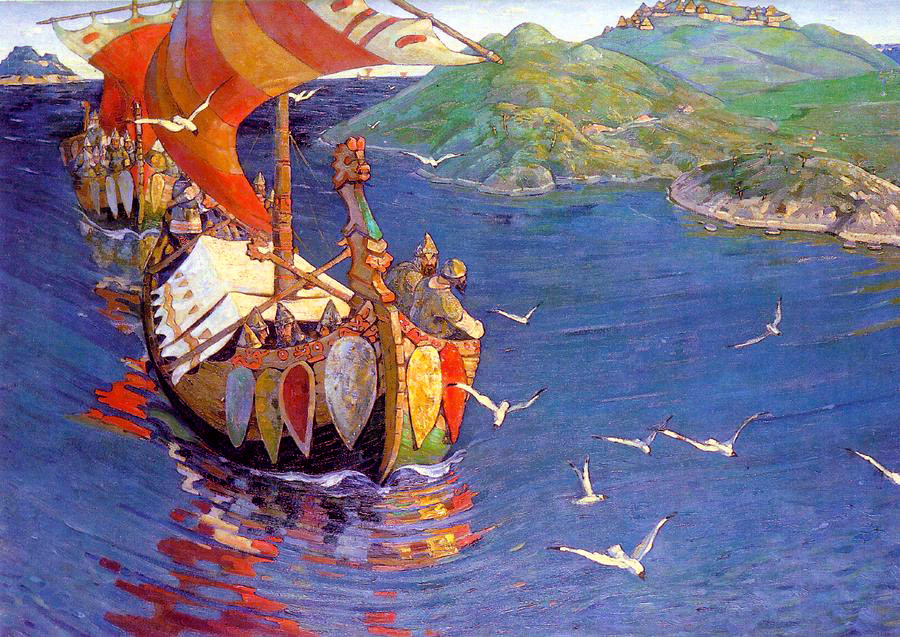

ヴァイキングは9世紀にセーヌ川を遡上してパリを包囲し、最終的にフランク王から多額の銀を得て撤退した

出典:ドイツの歴史雑誌 Der Spiegel Geschichte / Wikimedia Commons Public Domain

ヴァイキングと聞いてまず思い浮かぶのは、「海からやってきて、街を襲って財宝を奪っていく」というイメージかもしれません。じつはこれ、完全に間違っているわけではなく、ヨーロッパの各地──とくにフランスのパリは、何度もヴァイキングたちの襲撃にさらされているんです。なぜ彼らはパリを狙ったのか?どんなルートでやって来たのか?そして、最終的にどうなったのか?今回は「ヴァイキングによるパリ侵攻」を中心に、その背景や意図、そしてフランス社会に残したインパクトを、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

|

|

|

|

|

|

なぜパリが狙われたのか

そもそもヴァイキングたちは、どうして内陸の都市・パリをわざわざ狙ったのでしょうか?

セーヌ川が“侵攻ルート”だった

パリは内陸にあるものの、セーヌ川が北海とつながっており、小舟で遡上すれば比較的スムーズに到達できたんです。ヴァイキングの小型船は喫水が浅く、川をさかのぼるのが得意だったため、こうした都市は標的になりやすかったんですね。

都市が富の集積地だった

当時のパリはまだ中規模の都市でしたが、教会や修道院には金銀財宝が集まっており、商業活動も活発だったため、ヴァイキングにとっては“格好のターゲット”。とくに宗教施設は戦わずに金品を差し出すことが多く、効率のいい略奪場所だったわけです。

フランク王国の政治的混乱

9世紀のフランク王国は、カール大帝の死後、相続問題で何度も分裂・内乱が続いていました。防衛体制も弱く、地方領主たちは自分の領地を守るのに精一杯。つまり“攻めどき”だったということです。

|

|

|

主な襲撃の歴史

では実際、ヴァイキングたちはどんな風にパリを襲っていったのでしょうか?代表的なものを見ていきましょう。

845年:最初の大規模襲撃

この年、ラグナル・ロズブロークという名のヴァイキング指導者が、約120隻の船団でセーヌ川を遡り、パリを襲撃。フランク王シャルル2世は対抗できず、金で撤退させる(貢納金)という対応をとりました。これが“味をしめた”形になり、その後も繰り返し襲撃されるようになります。

865年:守備の強化が進む

たび重なる襲撃を受けて、パリの防備は徐々に整えられていきます。この頃から都市の要塞化が進み、石造りの壁や塔が整備されるようになります。にもかかわらず、ヴァイキングは再び襲撃を敢行し、略奪と放火を繰り返しました。

885年~886年:最大規模の包囲戦

この時期、数千人規模のヴァイキング軍がパリを取り囲み、約1年間の包囲戦を展開します。パリ市民は徹底抗戦し、司教ゴズランと防衛隊長ウードの活躍もあり、最終的にヴァイキングは退却。しかし、退却条件としてやはり金銭が支払われており、完全勝利とは言い難い結果でした。

|

|

|

フランス社会への影響

この一連の侵攻は、単なる“略奪”で終わったわけではありません。フランス社会そのものに大きな変化をもたらすことになります。

城塞都市化が進んだ

ヴァイキングの襲撃をきっかけに、フランス各地の都市や村では城壁の建設が急ピッチで進められます。教会や修道院も防御機能を強化し、「守ること」が都市設計の中心になっていきました。

地方領主の力が強化された

国王が十分に防衛できない中、自衛のための軍事力を持った地方領主が台頭し、封建制度が強まっていくことに。パリを守ったウードはその後フランス王にもなり、「王権」と「地方勢力」の関係にも変化が起きていきます。

ノルマンディー公国の成立へ

ヴァイキングは最終的に、911年にフランス王から土地を与えられ、「ノルマンディー公国」として定住するようになります。つまり、侵略者から“支配者”に立場を変えたということですね。このノルマン人たちの子孫が、のちにイングランドを征服することになるのです。

ヴァイキングのパリ侵攻って、ただの“略奪”じゃなくて、フランス社会そのものを大きく変える転機でもあったんですね。破壊と混乱の中から、新たな秩序が生まれたわけです。

|

|

|