ヴァイキングと海賊(パイレーツ)は全く別もの!違いを理解しよう

「ヴァイキング」と聞くと、“北欧の海賊”っていうイメージ、ありますよね?でもそこに「カリブの海賊」なんかを重ねてしまうと、ちょっと話がごちゃっとしてしまうかも。じつはこのふたつ──似てるようで、まったく背景が違うんです。

一方は9世紀〜11世紀のヨーロッパを揺るがした実在の民族的・文化的集団、もう一方は17〜18世紀の大航海時代に現れた海上犯罪者たち。どっちも略奪するし、どっちも船に乗ってるけど…共通点は“水の上にいたこと”くらいかもしれません。

この記事では、「ヴァイキング」と「パイレーツ(海賊)」の違いを、時代・文化・目的・装備などの切り口から、わかりやすく整理してみます。

|

|

|

|

|

|

時代と背景の違い

ヴァイキングとパイレーツ、どちらも“海の戦士”として知られていますが、そもそも生きていた時代も、置かれていた歴史的背景もまったく違うんです。ここではまず、その「時間軸」と「世界観」の違いに注目してみましょう。

ヴァイキング:9世紀〜11世紀の北欧勢力

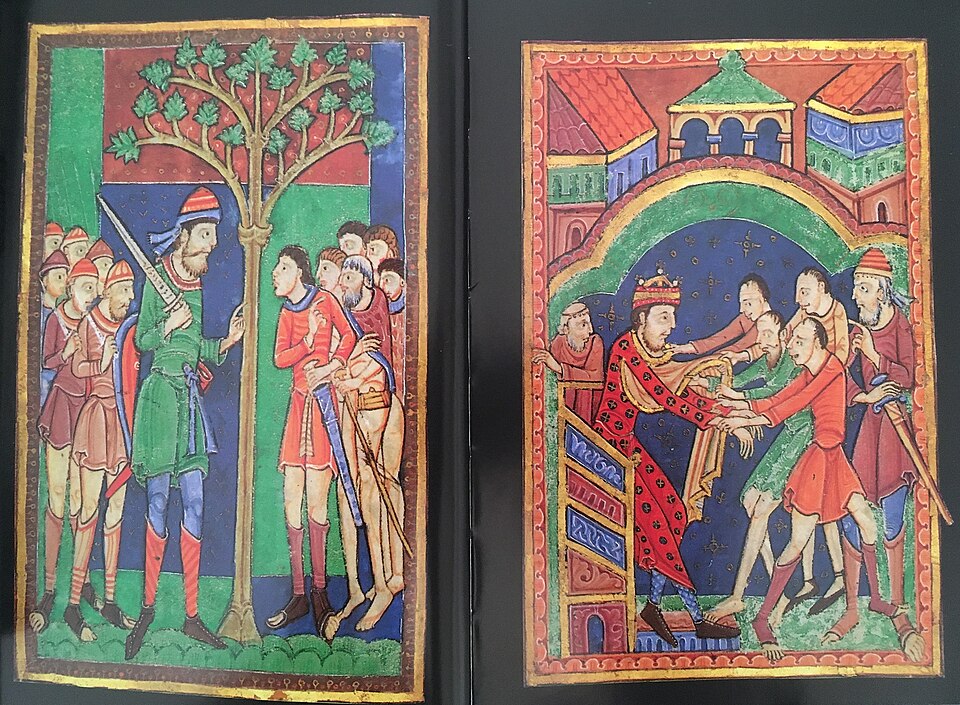

ヴァイキングが活躍していたのは、いわゆる中世初期のヨーロッパ。西暦800年ごろから1100年ごろにかけて、スカンディナヴィア(今のノルウェー・スウェーデン・デンマーク)を出発点に、ヨーロッパ各地へ航海していった人々です。

彼らは、単なる略奪者ではなく、戦士であり、農民であり、船乗りであり、そして商人でもあったんです。家族や部族単位で動くことが多く、時には遠くアジアや北アメリカにまでたどり着いたという記録もあるんですよ。

この時代のヴァイキングは、キリスト教の勢力とぶつかりながらも、やがてヨーロッパ社会に融合していく「変化の主役」でもありました。

パイレーツ:17〜18世紀の海の無法者

それに対して、パイレーツ(海賊)が活発だったのは、17世紀〜18世紀、いわゆる「海賊黄金時代」と呼ばれる時期。このころの世界はすでに大航海時代を経て、植民地と海上貿易がグローバルに展開されていました。

そんな中、海上で莫大な富を運ぶ貿易船や植民地の財宝を狙って現れたのがパイレーツたち。彼らはしばしば「元軍人」や「失業した水夫」「流れ者」などで構成され、民族や出身はバラバラ。組織としてのまとまりよりも、利益と自由を求めた集団でした。

つまり、ヴァイキングが「民族による大移動と交流」の中で生まれた存在なら、パイレーツは「国家による経済競争と不平等」の裏側から生まれた存在だったんですね。

|

|

|

活動の目的と性質の違い

たしかに、ヴァイキングもパイレーツも「他者から奪う」という行為をしていたわけですが、その目的や行動の“根っこ”がぜんぜん違っていたんです。ただの略奪者では終わらないヴァイキング、そして徹底して逃げ続けるパイレーツ──それぞれの“奪う理由”を見ていきましょう。

ヴァイキング:略奪+移住・支配が目的

ヴァイキングたちが海を渡ったのは、単に金品を奪うためだけではありませんでした。もちろん財宝は重要でしたが、それ以上に大きかったのは、「新しい土地を見つけて、そこに根を下ろす」という目的です。

たとえばイングランドでは、東部に「デーンロー」と呼ばれる支配地域を作り、農業や交易をしながら定住していきました。フランスではノルマンディー公国を築き、ロシア方面ではキエフ大公国の成立に関わるなど、各地で“奪って終わり”ではなく、“奪ったあとに支配し、定着する”というスタイルだったんです。

つまりヴァイキングの行動は、「生活の場所を求めるための略奪」として見ることができるんですね。

パイレーツ:純粋に略奪と逃走

それに対してパイレーツはというと、奪ったらすぐ逃げるというのが基本。狙うのは主に金・銀・香辛料・宝石といった「持ち運びやすくて売れるモノ」。ターゲットは商船や植民地の補給船で、定住や支配といった発想はほとんどありませんでした。

むしろ、どこかに拠点を構えることすら危険で、海上を転々としながら生き延びるスタイルが主流だったんです。カリブ海のトルトゥーガ島など、一時的な海賊の隠れ家はありましたが、あくまで「逃げるための基地」としての意味合いが強かったんですね。

|

|

|

装備と航海術の違い

どちらも海を舞台に活躍した存在ですが、どんな船に乗っていたか、どんな武器を使っていたかを比べてみると、まったく違う世界が見えてきます。それぞれの“時代の技術”が、彼らの戦い方や航海スタイルにそのまま反映されていたんですね。

ヴァイキング:ロングシップと斧

ヴァイキングたちの象徴ともいえるのが、ロングシップ(長船)と呼ばれる細長い木造の船。船底が浅くて軽いため、海だけでなく川や入り江、果ては湿地帯にまで入り込めるのが最大の特徴です。だからこそ、どこからともなく現れて略奪をして、すばやく引き上げるという戦法が取れたんですね。

武器はというと、斧・剣・槍・盾といった近接戦用が中心。中でも斧は庶民にも手に入りやすく、農具としても使える道具でした。盾を構えて斧で切り込むスタイルは、彼らの戦士としてのイメージを象徴しています。また、上陸して戦う陸戦にも強かったのがヴァイキングの特徴なんです。

パイレーツ:大砲付きの帆船と火器

それに対してパイレーツの時代になると、船の姿も装備も一変します。彼らが乗っていたのは大きな帆船で、横から突き出た大砲がズラリと並ぶのがトレードマーク。海上から相手の船を砲撃して沈めたり、威嚇して降伏させたりと、遠距離からの一撃で勝負を決めるスタイルが主流でした。

個人の武器も、火縄銃・ピストル・カトラスといった火器や刃物が中心。特にカトラスは、狭い船内でも振り回しやすいように作られた湾曲した短剣で、海賊映画ではおなじみのアイテムですね。

また、パイレーツは風向きと海流を読む航海術にも長けていて、補給拠点や隠れ家となる島の場所を熟知していたとも言われています。

|

|

|

文化・組織の違い

ヴァイキングとパイレーツ(海賊)って、どちらも“海の戦士”のようなイメージがありますが、彼らの根っこにある社会のあり方や行動原理には、けっこう大きな違いがあったんです。ただの「海の略奪者」とひとくくりにするには、もったいないくらい個性がはっきりしていました。

ヴァイキング:家族・部族単位の行動

ヴァイキングたちはもともと、ノルウェー・スウェーデン・デンマークといったスカンディナヴィアの土地に根ざした民族です。だから、海に出るときも基本は家族や親戚、同じ部族の仲間たちと一緒。「みんなで生き延びる」ことを大切にした共同体意識の強い集団だったんですね。

行動もかなり組織的で、王や首長のもとにまとまって遠征に出かけたり、季節によって決まった時期に略奪や交易に向かったりと、意外と計画的な一面もありました。さらに、同じ神々を信じ、同じ神話を語る文化を共有していたので、戦いにも“信仰”や“運命”といった精神的な軸があったんです。

パイレーツ:個人主義と契約制

それに対してパイレーツ、つまり中世~近世のいわゆる「海賊」たちは、多くが国を捨てた流れ者や逃亡者、脱走兵などの寄せ集め。つまり、血のつながりや共通の信仰ではなく、「その場限りの契約」や「掟」によって集団をまとめていたんです。

でも、だからこそ彼らはある意味とても合理的。獲物の分配はルールに則って“民主的”に決めるし、船内の規律も投票や合意で決めたりしていました。中には、負傷者に補償金を出すような仕組みまであったというから驚きです。

うまく言えば「自由と平等を重んじる集団」。裏を返せば「まとまりがなくバラバラになりやすい集団」でもあったんですね。

|

|

|

両者の共通点

ヴァイキングとパイレーツ、文化や社会の仕組みはけっこう違っていても、共通する部分もちゃんとあるんです。どちらも“海で生きる者たち”として、似たような生き方や価値観を持っていたんですよ。

海を舞台にした行動スタイル

まず大きな共通点は、海を拠点にして移動・戦闘・交易・略奪を行っていたということ。どちらも「陸に縛られず、自由に海を渡る」ことを武器にしていました。海を使うことで、敵に不意を突いたり、遠くの土地から財宝を持ち帰ったりと、スピードと柔軟さを最大限に活かしていたんです。

戦士としての勇敢さ

ヴァイキングもパイレーツも、戦うことに対して強い覚悟を持っていました。特に、仲間との連携・勇敢さ・一瞬の判断力はどちらにも共通する美徳。海上での戦いや急襲のような場面では、臆していては生き残れませんからね。

また、名誉や評判を気にするところも似ていて、「あの戦であいつは勇敢だった」「最後まで戦い抜いた」といった語りが、どちらの文化にも残っています。

異文化との接触と融合

どちらの集団も、ただの略奪者ではなく、交易や交流によって他の文化と接触し、時に融合していく存在でした。

ヴァイキングは遠征先で土地に定住し、現地の文化と混ざり合って新たな地域社会を作り出しましたし、パイレーツも各地の港や植民地で現地の人々と関係を築いたり、さまざまな民族が混ざった多国籍な乗組員を抱えたりしていました。

自由と冒険を求める精神

そして何より、ヴァイキングもパイレーツも、自分の力で世界を切り拓こうとする冒険心と自由への渇望を持っていました。たとえ危険があっても、海の向こうに「新しい世界」や「財宝」「自由な生き方」があると信じて船を出す――そんなところに、彼らの共通する“生き様”が表れているんです。

ヴァイキングとパイレーツは、海を駆ける者たちの魂を共有していたとも言えるかもしれませんね。文化も時代も違うけれど、その根底には、「海を渡ることで自分の運命を切り拓こうとする」熱い心が共通してあったのです。

|

|

|