エセルレッド2世とは─ヴァイキング対応を誤った無策王?

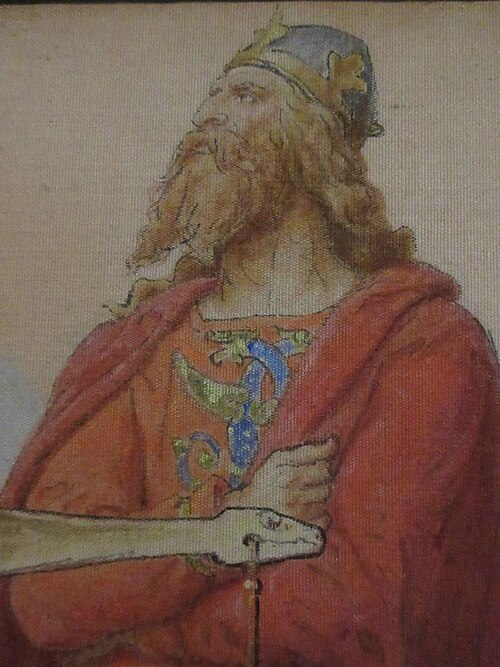

エセルレッド2世

ヴァイキングの襲撃に苦しみ、貢納金ダンゲルドで一時的和平を図るも、結果的に侵略を招いた「無策王」

出典:Public domain (faithful photographic reproduction of a public domain work of art)

ヴァイキング時代のイングランド史には、華々しく敵を打ち倒した王もいれば、逆に“失敗の代名詞”として語られる王もいます。その代表がエセルレッド2世(在位978–1013, 1014–1016)。

彼の名は「無策王(Unready)」という不名誉なあだ名とともに残っているんです。でも本当に何もしなかった無能な王だったのかというと、それも少し違うかもしれません。今回は、そんなエセルレッド2世の波乱の人生を追いながら、彼が直面したヴァイキングとの難しい関係に注目してみましょう。

|

|

|

|

|

|

エセルレッド2世の生涯と死因

複雑な王位継承と、繰り返される戦乱の中での治世でした。

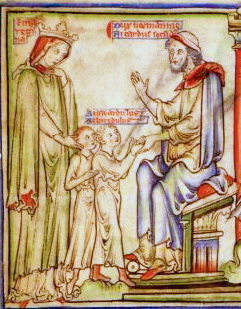

少年王の登場

エセルレッドが即位したのはわずか10歳のとき。父であるエドガー王の死後、兄のエドワードが殺されてしまい、若くして王位に就くことになりました。この事件は“宮廷内の陰謀”とも言われ、即位当初から政治の混乱が続きます。

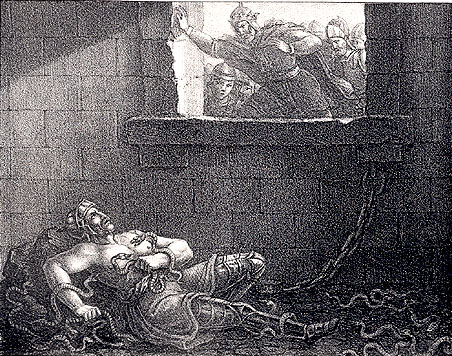

ヴァイキングの再来と終焉

治世後半になると、デンマーク系ヴァイキングの襲撃が再び激化。彼はこれに対して軍事行動よりもダンゲルド(貢納金)を支払って懐柔しようとしましたが、かえってヴァイキングを呼び寄せる結果に…。

1013年にはついにデンマーク王スヴェン1世がイングランドを征服し、エセルレッドはノルマンディーへ逃亡。その後一時復位するも、1016年に病没します。

|

|

|

エセルレッド2世の性格と逸話

よく誤解されがちな“Unready”の意味についてですが…

「Unready」の語源

「無策王」と訳されることが多い彼のあだ名“Unready”は「準備ができていない」という意味ではなく、古英語の“Unræd(悪しき助言)”に由来します。つまり「悪いアドバイスを受けた王」というニュアンスなんですね。

一部では、側近の派閥争いに翻弄された“悲劇の王”という見方もされているのです。

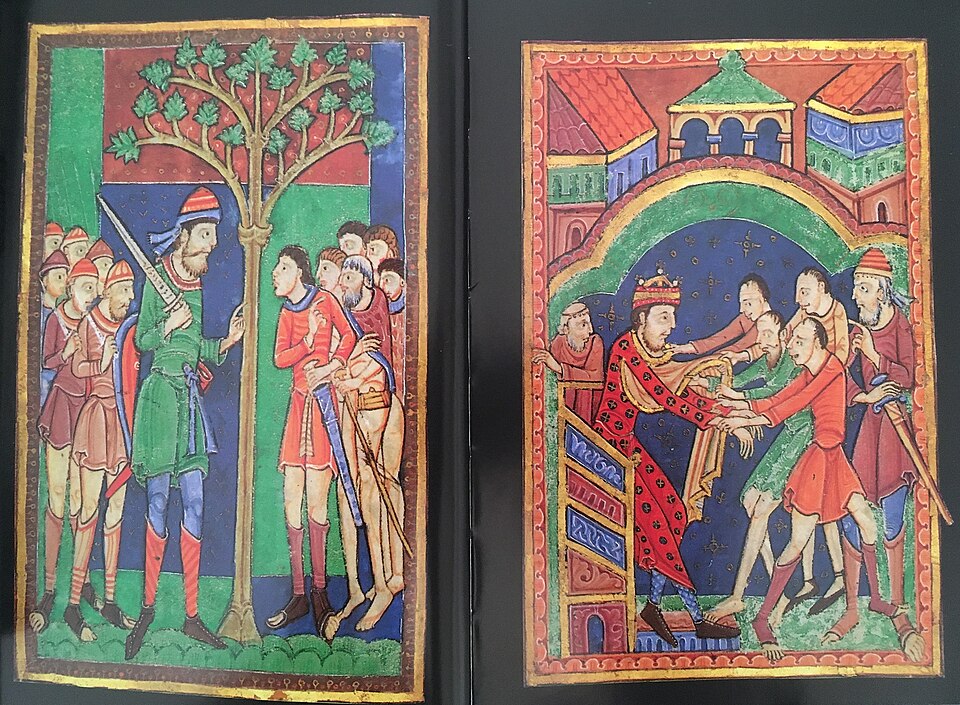

聖ブリセの日の大虐殺

1002年、エセルレッドは国内のデーン人を一斉に殺害するという命令──いわゆる聖ブリセの日の虐殺を出します。これが後のデンマーク王スヴェンの侵攻の口実となったとも言われ、結果として逆効果に終わってしまいます。

|

|

|

エセルレッド2世の功績と影響

良くも悪くも、彼の時代はイングランドの大転換点でした。

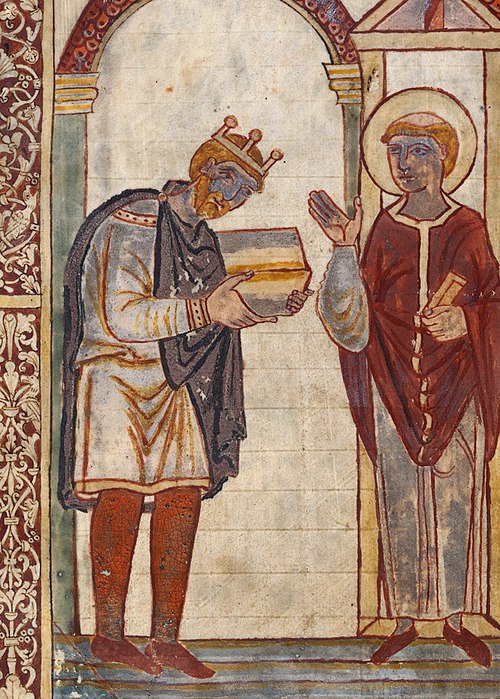

「ノルマン朝」への道をつないだ王

エセルレッドはノルマンディーの公女エマと結婚し、後の王エドワード懺悔王をもうけます。この系譜がのちにヘイスティングズの戦いを経てノルマン朝を生むきっかけにもなっていくのです。

ヴァイキング時代の終焉を近づけた

一連の混乱によってイングランドはヴァイキング勢力の支配下に置かれましたが、それが逆にカヌート大王による短期安定、そしてノルマン征服への序章ともなりました。

つまり、エセルレッドの治世は、イングランドが古代的王権から中世的王権へと移行していく過渡期にあったとも言えるでしょう。

エセルレッド2世はたしかに「失策の王」として記憶されがちだけど、その背景には若年即位や複雑な外交環境があったんですね。悪い助言に翻弄された結果ともいえるし、彼の時代がなければノルマン征服も起こらなかったかもしれない──そんな「つなぎの王」としての意味合いも、見逃せないところなのです。

|

|

|