ヴァイキングの戦闘技術や戦法の種類

斧を振りかざし、叫びながら突っ込んでくる──そんな“荒ぶる戦士”のイメージが定番のヴァイキングたち。でも、実際の彼らはもっと戦略的で、目的に応じた多様な戦法を持つ柔軟な戦士集団だったんです。

今回は、そんなヴァイキングの戦闘技術や戦法の種類に注目して、武器の使い方から陣形、海戦や奇襲のやり方まで、彼らの“戦いのリアル”をわかりやすく解説していきます。

|

|

|

|

|

|

ヴァイキングの基本装備

まずは、彼らがどんな武器や防具を使っていたのかを確認しておきましょう。

ヴァイキングの戦闘スタイルは、装備一つをとってもその合理性と適応力がにじみ出ています。限られた資源のなかで工夫を凝らした道具たちは、まさに“生き延びるための知恵の結晶”だったのです。

斧・剣・槍

ヴァイキングの代名詞といえば戦斧(バトルアックス)。比較的安価に作れて、なおかつ日常の伐採や木工にも使える実用的な武器でした。形状にもバリエーションがあり、軽くて速い動きが可能な“スカンジナビアン斧”や、重心を前方に置いて威力を増した“デーンアックス(二枚斧)”など、戦闘スタイルに応じて工夫されていたんです。

一方、剣(スヴェルト)はヴァイキング戦士のステータスシンボル。両刃で直線的な剣が多く、戦闘用に鋭く研がれていました。柄や鞘には銀や銅の装飾が施され、神話モチーフが彫り込まれているものも。高価なため、王族や勇名を馳せた戦士に限られていたようです。

槍は、遠距離の投擲や中距離戦で活躍する武器。柄が長く、敵の懐に入らずに攻撃できる点で非常に合理的でした。部族間の戦でも、戦列の最前線に並んだ槍兵の壁は、威圧感ある防御線となったと言われています。

盾と防具

ヴァイキング戦士が持つ丸型の木製シールドは、軽量で扱いやすく、素早い防御や反撃にも適していました。中央の「ボス」と呼ばれる金属カバーで拳を守りつつ、相手の攻撃をいなす工夫がされています。ときにはこの盾を重ねて“盾の壁(シールド・ウォール)”を形成し、集団戦における防衛線を構築する戦術も使われました。

防具に関しては、革製のチュニックや簡素なヘルメットが一般的。鉄製の鎖帷子(チェインメイル)やプレートは高価で、富裕層や精鋭戦士しか手にできませんでした。それでも、革の厚みや加工法を工夫して、ある程度の防御力を確保していたようです。

|

|

|

ヴァイキングの戦法の種類

力任せではなく、場面に応じた合理的な戦い方をしていたヴァイキング。その代表的な戦法を紹介します。彼らは常に「どうすれば最小の被害で最大の成果を得られるか」を意識しており、その柔軟な発想力こそが、ヨーロッパ各地で恐れられた所以でした。

シールドウォール

もっとも有名なのがシールドウォール(盾の壁)。戦士たちが丸い盾をぴったりと並べ、列を組んで前進・防御するこの戦法は、密集陣形の基本として各地で活用されました。

ヴァイキングの盾は軽量な木製で、機動力も保ちつつ防御と突撃のバランスが取れていたのが特徴。

盾のすき間から槍や斧を繰り出すことで攻撃も行えるため、攻守一体の陣形としてとても理にかなっていたのです。

この隊列は仲間同士の息の合った動きが求められるため、訓練と信頼が不可欠。隊列が崩れると一気に全体が瓦解するため、戦士たちは文字どおり命を預けあって戦っていたとも言えるでしょう。

奇襲・強襲

スピードと意表を突くのがヴァイキング流。とくに海岸線や川沿いの集落に対しては、ロングシップの静かな接近と一気呵成の突撃が強みでした。

夜明け前や干潮時など、警戒がゆるむタイミングを見計らって上陸し、短時間で目的を果たして撤退するという電撃的な戦い方を徹底していました。

とくに守りの薄い修道院や交易拠点は、格好の標的。ヴァイキングの突然の出現に、地元の兵士や住民がなすすべもなく襲われたという記録も多数残っています。

このような戦法は、敵軍が大軍であるかどうかに関係なく「守備が甘いなら勝てる」という点で非常に効率的。いわば“機を制する”戦い方だったわけですね。

|

|

|

特殊戦術と海上戦

陸上だけじゃなく、水上でも手を抜かないのがヴァイキング。彼らの強みは、船を“移動手段”としてだけでなく、“武器そのもの”として活用できる点にありました。ここでは、そんな彼らの応用戦術を見てみましょう。

上陸戦術

ヴァイキングの代名詞ともいえるロングシップは、深さの浅い船底と軽量設計によって、海岸はもちろん、川や湿地、狭い入り江でも自在に侵入できる構造でした。この機動力こそが、上陸戦での最大の強み。

とくに防衛の手薄な農村や修道院を狙う際には、予測不能な地点から突然現れて一気に制圧するという“出現の不確定性”が、相手にとって大きな脅威でした。

また、地形の読み方や潮の満ち引きを見極める自然との対話力も、ヴァイキングならではの戦術眼。土地の起伏や風向きを味方につけて、撤退時の逃げ道まできっちり計算していたと言われています。

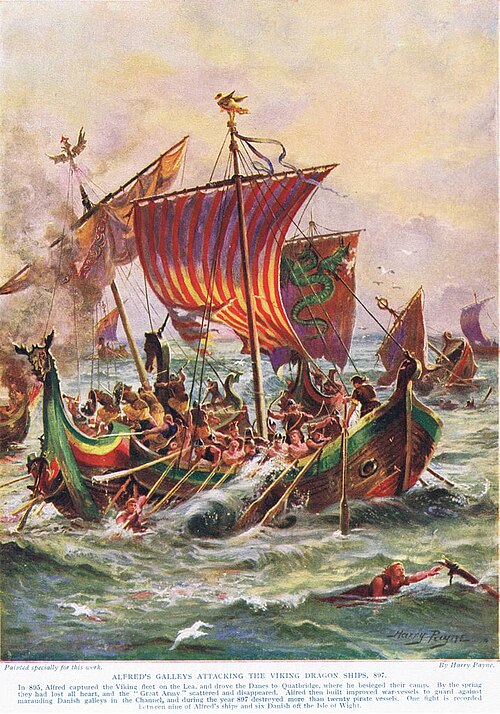

海上戦

海での戦いでは、いかに早く、いかに強く、いかに連携するかが勝敗を分けました。ヴァイキングはまず、接敵前に弓矢や投石でけん制攻撃を加え、相手の陣形や集中力を崩します。そのうえで、ロングシップを操って敵船に体当たりし、乗り移っての白兵戦へと持ち込むのが基本パターン。

このとき鍵を握るのは、“個の技量”よりも集団でのスピードと連携。船首から次々と飛び移る戦士たちが、まるで一体となって敵の甲板に雪崩れ込むことで、一気に戦局を制するのです。

海上待ち伏せと挟撃戦法

また、ヴァイキングは入り江や川の合流点などを利用した待ち伏せも得意としていました。視界の悪い場所や地形の死角を選び、敵の船団を一点で包囲するように配置して、一気に挟み撃ちにするという手法も使われていたのです。

特に防御に油断のある交易船団に対しては、こうした手法がよく機能しました。船を単なる“移動手段”ではなく、“戦場を制する道具”として活用できたからこそ、彼らの海上戦術はずば抜けていたのです。

制海権の概念と沿岸支配

さらに注目すべきは、彼らが単に海戦に勝つだけでなく、沿岸部に基地を設けて制海権を維持していた点です。拠点となる村や砦を押さえることで、補給・修理・再出撃が可能となり、より広域な支配と機動展開が実現しました。

このような沿岸ネットワーク戦略は、のちのノルマン人の支配体制や、イングランド征服にもつながっていく基盤となったのです。

ヴァイキングの戦いは、決してただの乱暴な突撃ではありませんでした。戦術、装備、連携、すべてが目的と地形に応じて組み合わされた“知略の戦争”だったんです。だからこそ、ヨーロッパ中が恐れたわけですね。

|

|

|