ヴァイキング伝統の信仰体系と外来宗教が変えた社会構造

ヴェクショー大聖堂前のルーン石碑

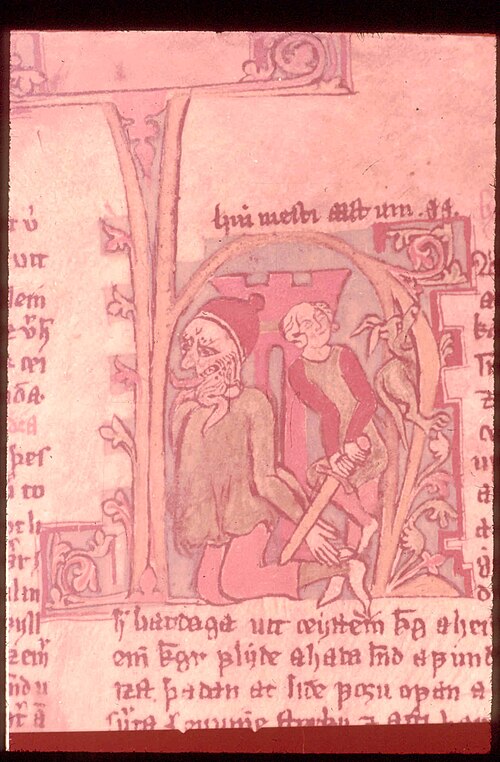

ヴァイキングの信仰を物語るルーン石碑は、オーディンら神々への祈りや死者への敬意を刻んだ聖なる記録。10世紀後半以降はキリスト教的な内容も含むようになった。

出典:title『Sm 10, Växjö』-by Berig(Author) / CC BY‑SA 3.0

勇ましい戦士のイメージが強いヴァイキングたちですが、彼らが信じていた神々の世界観や死生観も、かなり独特で奥深いものでした。戦いに生き、戦いに死ぬという彼らの生き方は、神話と現実が密接に結びついた社会によって支えられていたのです。

しかし、そんな伝統的な信仰体系も、キリスト教の伝来とともに大きく揺らぎ始めます。新しい宗教は、ただ信仰を変えただけではなく、社会制度や王権のあり方にまで影響を与えていきました。

今回は、ヴァイキング伝統の信仰体系と、それを変えていった外来宗教がもたらした社会構造の変化について、わかりやすく解説します。

|

|

|

|

|

|

ヴァイキングの信仰体系

まずは、ヴァイキングたちがもともとどんな世界観や神々を信じていたのかを見ていきましょう。

北欧神話の多神教

ヴァイキングたちが信じていたのはオーディン、トール、ロキ、フレイヤなどが登場する北欧神話の世界。これは自然現象や戦争、死、愛、豊穣を司る神々が複雑に関わり合う、かなり重層的な多神教です。

天界「アースガルズ」と人間界「ミズガルズ」、そして死者の国「ヘルヘイム」など、9つの世界で構成される宇宙観が特徴的で、神々と巨人の対立や“終末ラグナロク”といった壮大な物語が信仰の核にありました。

戦士とヴァルハラの理想

戦って死ぬことが名誉とされるのも、この信仰ならでは。戦死者は、主神オーディンによってヴァルハラ(戦士の楽園)に迎えられ、来る終末に備えて訓練を続けると信じられていました。

だからこそ、戦場での死を恐れず、勇敢であることが最大の美徳とされたわけです。

|

|

|

キリスト教の伝来と影響

10世紀以降、ヴァイキングの世界に徐々に入り込んでくるのがキリスト教。最初は外からの“異文化”でしたが、やがて内側から社会を変えていく存在になります。

最初の改宗王たち

デンマークのハーラル青歯王(ハーラル・ブラータン)は、10世紀後半にキリスト教に改宗したとされます。これをきっかけに、スカンディナヴィア各地の王たちが次第にキリスト教を受け入れていきました。

背景には、外交や同盟のための政治的判断があったことも大きいです。キリスト教国と友好を築くには、信仰を共通の土台にするのが早かったわけですね。

宗教による支配の再編

キリスト教の教会制度が導入されると、社会の秩序構造が大きく変わります。司祭や司教といった新たな宗教階層が生まれ、王権も“神に祝福された支配者”という形に再定義されていくのです。

これにより、それまで村落共同体の“合議”を重んじていたティング(評議会)文化も、だんだんと封建的な上下関係へと変化していきました。

|

|

|

宗教観の変容と統治の変化

キリスト教化によって、個人の生き方から国のあり方まで、さまざまなレベルで“生まれ変わり”が始まります。

死生観の変化

もともと「勇敢に死ぬ」ことが名誉だったヴァイキングの世界に、「救済と永遠の命」というキリスト教的価値観が入り込みます。これによって、死後の世界への希望が“戦死”から“信仰”へと変化していったのです。

これは、戦士だけでなく農民や女性など、あらゆる人々にとって死生観の再定義を意味しました。

法と道徳の再編

キリスト教の倫理観は、罪と罰、善と悪という明確な区分をもたらしました。これにともない、従来の慣習法に代わって聖書や教会法に基づく新たな法体系が整備されていきます。

この変化により、ヴァイキング社会は“戦士の掟”から“神の法”による社会へと舵を切っていくことになります。

ヴァイキングの神々はやがて教会に取って代わられましたが、その信仰のあり方は、戦士たちの誇りや秩序の意識として、形を変えて受け継がれていったんです。つまり宗教の変化は、単なる信仰の問題ではなく、社会そのものの価値観と構造を大きく揺るがした歴史的転換点だったと言えるでしょう。

|

|

|