ヴァイキングとして活動した民族集団とそのルーツ

「ヴァイキング」ってひとつの民族の名前だと思っていませんか? じつはこれ、特定の血統を指す言葉ではなく、海に出て略奪や交易を行う行為そのものを指していた言葉なんです。だからこそ、ヴァイキング活動にはいろんな出自の集団が関わっていたし、その影響を受けた民族も数多く存在するんです。

今回は、そんなヴァイキングとして活動した民族集団とそのルーツについて、わかりやすく整理して紹介していきます。

|

|

|

|

|

|

ヴァイキングの民族的ルーツとは

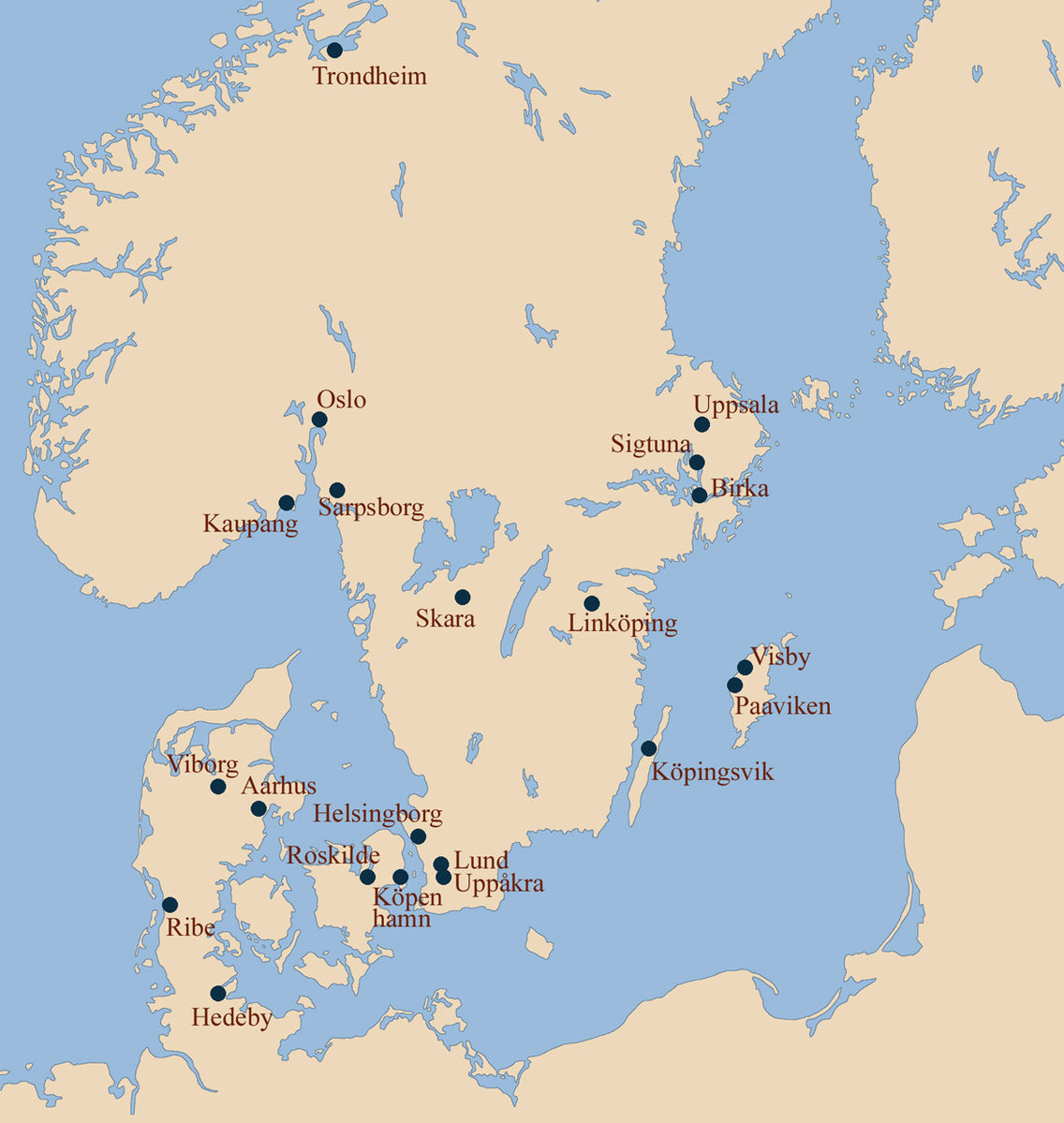

ヴァイキングの本拠地は、いわゆるスカンディナヴィア三国(ノルウェー・スウェーデン・デンマーク)。この地に暮らしていたノルウェー人、スヴェア人、デーン人などが、8世紀末から11世紀ごろまで季節的に船出し、略奪・交易・入植といった活動を行っていました。

つまり

- ヴァイキング=活動

- ノルウェー人、デーン人、スヴェア人=民族

と考えるのが正確なイメージ。実際には、北欧のなかでも出身地によって性格や進出先も異なっていたんです。

|

|

|

ヴァイキング活動で有名な民族

ここでは、ヴァイキング時代に特に活発に活動した代表的な民族集団を紹介します。

デーン人

現在のデンマーク周辺にいた民族。ブリテン島への侵攻・定住に積極的で、イングランド東部には「デーンロウ」と呼ばれる支配地域を築きました。「クヌート大王」のようにイングランド王に即位した例もあり、王国形成にも成功したヴァイキング集団です。

スヴェア人

スウェーデン中部にいた人々で、主に東方ルートを進出の道としました。バルト海を越えてフィンランド、ロシア、ウクライナ方面に入り込み、ルーシ(Rus)と呼ばれる支配者層を形成。のちのキエフ大公国やロシア建国にも関わる重要な民族です。

ノルウェー人

現在のノルウェー沿岸部に暮らしていた民族で、山がちな土地と豊かな漁場に囲まれながら育まれた航海と戦闘の民です。彼らは主に西方への遠征を得意とし、アイルランドやスコットランド、アイスランド、さらにはグリーンランド、北アメリカ(ヴィンランド)にまで到達しました。

とくに9世紀末から10世紀にかけては、アイスランドを植民地化し、アルシング(民会)を備えた自治社会を形成。その独立精神と海洋技術は、のちの北欧文化の中核を成すことになります。のちに西フランスに定住した一派は「ノルマン人」として知られるようになりますが、もともとの母体はこのノール人たちだったのです。

|

|

|

ヴァイキングの影響を受けた民族

ヴァイキングたちは他民族と交わりながら生きていたので、その影響はとても広範囲に及びました。

アングロ・サクソン人

イングランドの先住民族で、ヴァイキングとの激しい戦いの末、融合と対立を繰り返しました。特にデーン人との接触で法制度や軍制、地名に影響が見られ、やがてイングランド国家形成の土台となっていきます。

ケルト系民族

スコットランド、アイルランド、ウェールズなどに暮らしていた人々。ヴァイキングによる都市建設(例:ダブリン)や交易の影響を受け、文化的混淆が進みました。ケルトの神話とノルマン的要素が融合するなど、独特な宗教観も育まれています。

スラヴ系民族

東欧に暮らしていたスラヴ系民族は、スヴェア人のルーシ支配を受けながらも共存し、互いに影響を与え合います。言語や建築、都市制度などにノルマン的要素が加わり、キエフ大公国を中心に独自の文化圏が形成されました。

フランク人

フランス・ドイツ一帯の支配層で、ヴァイキングと敵対しながらも、ノルマンディー地方を与えるなどの妥協もしてきました。この結果、北フランスにノルマン人が根を張り、後のノルマン文化がラテン世界と結びつく土壌ができました。

バスク人やイスラム教徒

イベリア半島方面でも、ヴァイキングは接触しています。セビリア襲撃(844年)などが有名で、当時のイスラム政権(後ウマイヤ朝)もこれに対応せざるを得ませんでした。直接的な統合は少なかったものの、海上交易や戦術の面で影響があったとされています。

ローマ人(東ローマ帝国)

ビザンツ帝国では、北方からやって来たヴァイキングたちを「ヴァリャーグ親衛隊」として雇用。皇帝直属の精鋭として信頼され、異民族でありながら政治的影響力を持つに至ります。文化交流や武器技術なども双方向に影響を与えた関係です。

ヴァイキングは単なる“北の海賊”じゃなかったんですね。さまざまな民族と出会い、衝突し、時には交わりながら、ヨーロッパ各地に爪あと──いや、“文化の足跡”を残していったのです。そのダイナミックな人間関係こそ、ヴァイキング時代の本当の魅力なのかもしれません。

|

|

|