ヴァイキングの多様な活動内容を知ろう

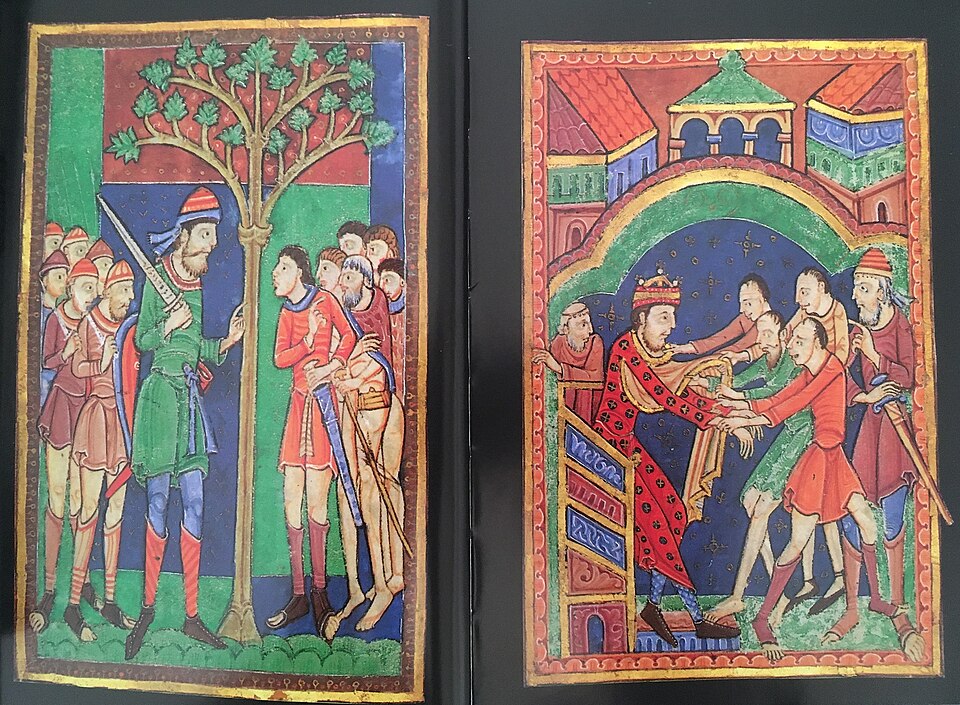

ヴァイキングの船団(サントーバン修道院写本:1100年頃)

出典:Abbey of Saint‑Aubin(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

「ヴァイキング=略奪者」なんていうイメージ、ちょっと一面的すぎるかもしれません。たしかに教会を襲ったり銀を奪ったりしたこともあったけど、彼らの本領はもっと広いんです。実はヴァイキングたちは、交易、開拓、傭兵、移住、さらには外交までこなす“動くプロフェッショナル集団”だったんですよ。

この記事では、そんなヴァイキングの多様な活動内容に迫っていきます。略奪だけじゃない彼らの姿、いっしょに見ていきましょう。

|

|

|

|

|

|

ヴァイキングの移動手段

何をするにも、まずは移動ができなきゃ始まらない。ヴァイキングたちは、そこに圧倒的な強みを持っていました。

ロングシップ

ヴァイキングの船はロングシップと呼ばれ、浅瀬も川も海も進める構造をしていました。オールと帆の両方を使えて、しかもスピードが速い。これによって“奇襲も撤退も自由自在”という、彼らの行動範囲を広げるキモとなった道具なんです。

航海術

コンパスがない時代、星と太陽、風、波、海鳥の動きまで読み取って航海していたとか。曇ってても「ソーラーストーン」という鉱石で太陽の方向を測っていたらしいですよ。もはや“北の海のナビゲーター”ですね。

|

|

|

ヴァイキングの主な活動

移動力を活かして、彼らはさまざまな“仕事”をしていました。以下、それぞれの活動の特徴を見ていきましょう。

略奪

これはもう有名すぎますね。教会や集落を襲って、銀や宝物、奴隷を奪うという行為です。特に793年の「リンディスファーン修道院襲撃」は、ヴァイキング時代の幕開けとして語られます。ただし、これも“夏季限定の出稼ぎ”という側面が強かったのです。

交易

略奪と並ぶもう一つの柱が交易です。ヴァイキングは商人でもありました。毛皮・奴隷・蜂蜜・琥珀などの北方資源を、銀や絹、香辛料と交換する。とくに東方ではビザンツ帝国やアッバース朝との貿易ルートも築いていたんです。

傭兵

ビザンツ帝国にはヴァリャーグ親衛隊というヴァイキング部隊が雇われていました。彼らはその体力と忠誠心で名を馳せ、皇帝の護衛や精鋭部隊として活躍したとか。戦闘力が高いことが、立派な“職能”になっていたんですね。

入植・植民

“攻めたついでに住む”というのも、ヴァイキングの定番ムーブ。イングランド、アイルランド、ノルマンディー、ロシア、そしてアイスランド、グリーンランド、さらには北アメリカのヴィンランドまで、彼らは拠点を作って暮らしていました。

|

|

|

ヴァイキングの人間関係

ただ暴れるだけでなく、ちゃんと他民族とも“付き合い”をしていたヴァイキングたち。外交や宗教も重要な要素です。

婚姻関係

入植先の現地女性と結婚して定住するパターンも多く、これがのちの「ノルマン人」や「ルーシ」などの新しい集団形成につながっていきます。武力だけじゃなく、“家族を作る”ことでも影響力を広げていったわけです。

キリスト教との接点

もともとは北欧神話の多神教を信じていたヴァイキングですが、各地に拠点を持ち、キリスト教世界と関わる中で、徐々に改宗していくことになります。10世紀以降はキリスト教徒のヴァイキング王も現れ、文化融合が進んでいきました。

こうして見ていくと、ヴァイキングってただの海賊じゃなかったことがよくわかりますよね。戦いもすれば商売もする、住んで家族も作るし、遠くの帝国で兵士としても働く。つまり彼らは、当時のヨーロッパで“もっとも動いていた人々”だったのです。

|

|

|