神話と現実が交差するヴァイキング社会の実像

ヴァイキングたちが生きた世界は、神話と現実が入り混じる、不思議な社会でした。戦場での死が神に選ばれし者の証とされ、日常の営みのなかにも神々の意志を感じながら生きる──そんな精神が、彼らの暮らしや秩序、文化の隅々にまで染み渡っていたんです。

この記事では、神話と現実が交差するヴァイキング社会の実像に迫り、身分制度や宗教観、言語、葬儀の作法に至るまで、リアルなヴァイキングたちの暮らしぶりを立体的に見ていきます。

|

|

|

|

|

|

ヴァイキング社会の構成員

まずは、彼らの社会がどんな身分構造で成り立っていたのかを見ていきましょう。

ヤール(支配層)

ヤールは、集落や地域をまとめる首長層。豊富な土地や家畜を所有し、戦士を従えて遠征や統治を行う存在でした。名誉と武勇が何より重んじられ、詩人スカルドが彼らの偉業を語り継ぐこともしばしば。ときには王に匹敵する影響力を持つこともありました。

カール(自由民)

カールとは、いわゆる一般市民層。農業や漁業、手工業に従事しつつ、必要に応じて戦士にもなりました。家を持ち、家族を養い、集落の評議会(ティング)に参加することで、政治にも一定の発言権を持っていた“自立した自由民”です。

スラル(奴隷層)

スラルは捕虜や借金奴隷などによって構成された最下層の人々。家事、農作業、船の漕ぎ手などとして酷使される立場でしたが、解放されて自由民になるケースも少なくなく、完全な“固定階級”というわけではありませんでした。

|

|

|

ヴァイキング社会の構成要素

では、この三層の人々がどんな仕組みのもとで暮らしていたのか、社会の主要な柱を見ていきましょう。

政治

ヴァイキング社会は中央集権ではなく、シング(民会)を通じた地域単位の合議制が基本。首長(ヤール)と自由民(カール)が参加し、法律の制定・争いの調停・遠征の決定などを行いました。これは“戦士の民主主義”とも呼ばれる独自の政治形態でした。

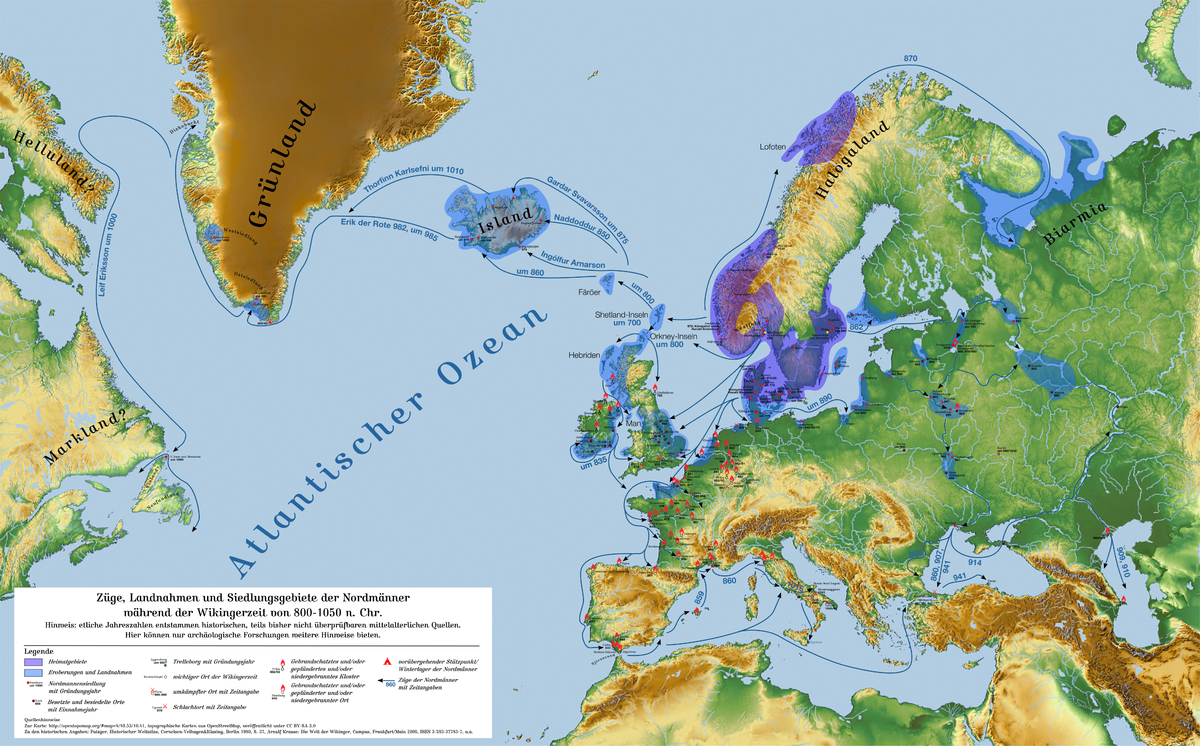

経済

農耕、牧畜、漁業、交易が基本。ヴァイキングは単なる略奪者ではなく、毛皮・奴隷・金属製品などを輸出し、銀や香辛料を得る商人でもありました。貝殻や秤を使った市場もあったとされ、かなり洗練された取引が行われていたようです。

宗教

多神教をベースにしつつ、自然や祖先の霊を崇める側面もありました。オーディン、トール、フレイヤといった神々に祈り、戦場での死を“選ばれし者の道”とみなす宗教観は、社会秩序にも深く根ざしていました。

言語

使用されていたのは古ノルド語。ルーン文字と呼ばれる独自のアルファベットを用い、碑文や墓石にメッセージを刻んでいました。この言語は現代のアイスランド語に近く、詩や伝承の中にも生き続けています。

|

|

|

ヴァイキング社会の文化

ヴァイキングの社会は、実利的でありながらも、詩情や信仰、共同体意識に満ちていました。

芸術

抽象的な動物文様(ウルフ、ドラゴン、ワタリガラスなど)が特徴の彫刻や装飾が発達。ブローチや剣の柄、舟の船首などに見られるこれらの文様は、“守護”や“象徴”としての意味も込められていました。

葬儀

ヴァイキングの葬儀には船葬(せんそう)という独特の儀式が存在。死者を船に寝かせ、財宝や武器とともに送り出す形式です。これは「ヴァルハラへの旅立ち」とも解釈され、死後の世界を尊ぶ彼らの宗教観が表れています。

結婚

結婚は家と家の結びつきとして重要視され、財産や地位の移動をともなう契約でもありました。式には神々への祈りや祝宴が行われ、女神フレイヤに守護を求める儀式も。女性は結婚後もある程度の財産権を持ち、家庭内で強い立場を築いていました。

ヴァイキングの社会って、戦士の集団というより、信仰と共同体でつながった“生きた文化圏”だったんですね。神話の英雄たちは、単なる空想じゃなく、彼らの現実の中にしっかりと根ざしていた──そんな世界の奥深さが垣間見えるのです。

|

|

|