ヴァイキングの遠征と交易、海賊業が結びつけた世界を知る

「ヴァイキング=過去の伝説の戦士」──たしかにそうなんだけど、でもそれだけじゃないんです。なぜなら、ヴァイキングの血は、今も世界のあちこちで静かに、でも確かに流れ続けているから。地名、言葉、文化、そして人々の姓や風習に、彼らはしっかりと足跡を残しているんですよ。

この記事では、そんなヴァイキングの末裔がいる国々と、そこにどんな歴史的影響が今も残っているのかをわかりやすく解説していきます。

|

|

|

|

|

|

ヴァイキングの末裔とは

そもそも「ヴァイキングの末裔」って誰のこと? ここ、けっこう誤解されがちなんです。

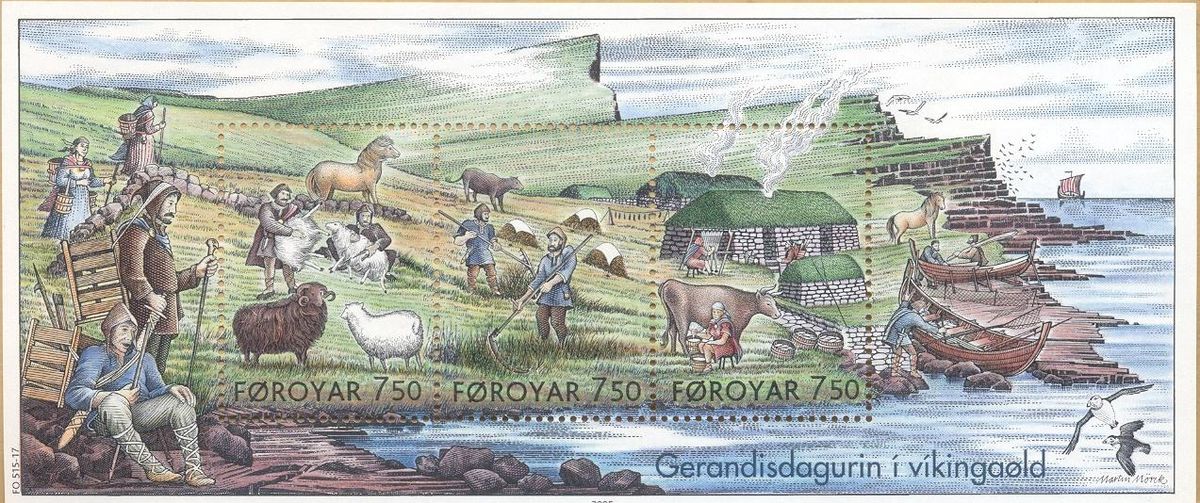

実はヴァイキングって民族名ではなく、“略奪や交易のために海に出たノルマン人”という意味の言葉。つまり、スカンディナヴィア半島出身の農民や戦士たちが、夏になるとヴァイキング活動に出ていたんです。

そのため、ヴァイキングの末裔といえる人々は、彼らが移動・定住した先の現地人と混血したり、そのまま現地に根を下ろしたりして、多くの地域に分布しています。

|

|

|

ヴァイキングの影響が及んだ国々

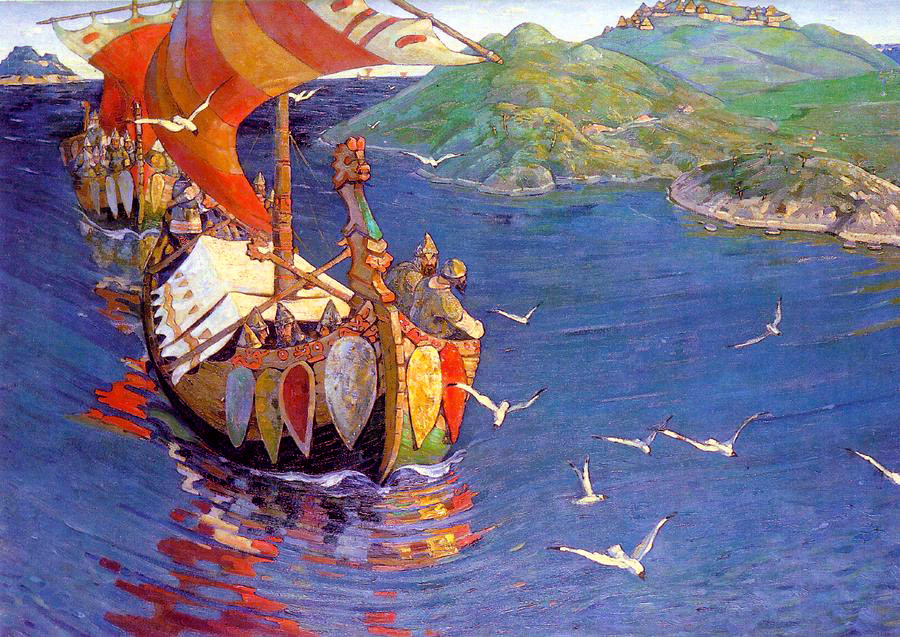

ヴァイキングは単なる略奪者ではなく、移動・定住・征服・交易・文化交流を通じて、多くの地域にその痕跡を残しました。その影響は、地名や言語、習慣、血筋に至るまで、多岐にわたっています。ここでは、彼らの足跡が色濃く残る国々を紹介していきます。

北欧諸国

まずはヴァイキングの出発点。ノルウェー、スウェーデン、デンマークの3国は、ヴァイキング文化の中心地でした。現在でもトールやロキといった神々の名が日常的に使われていたり、ヴァイキング博物館が各地に設置されていたりと、“祖先意識”が生活の中に自然と根づいているのが特徴です。

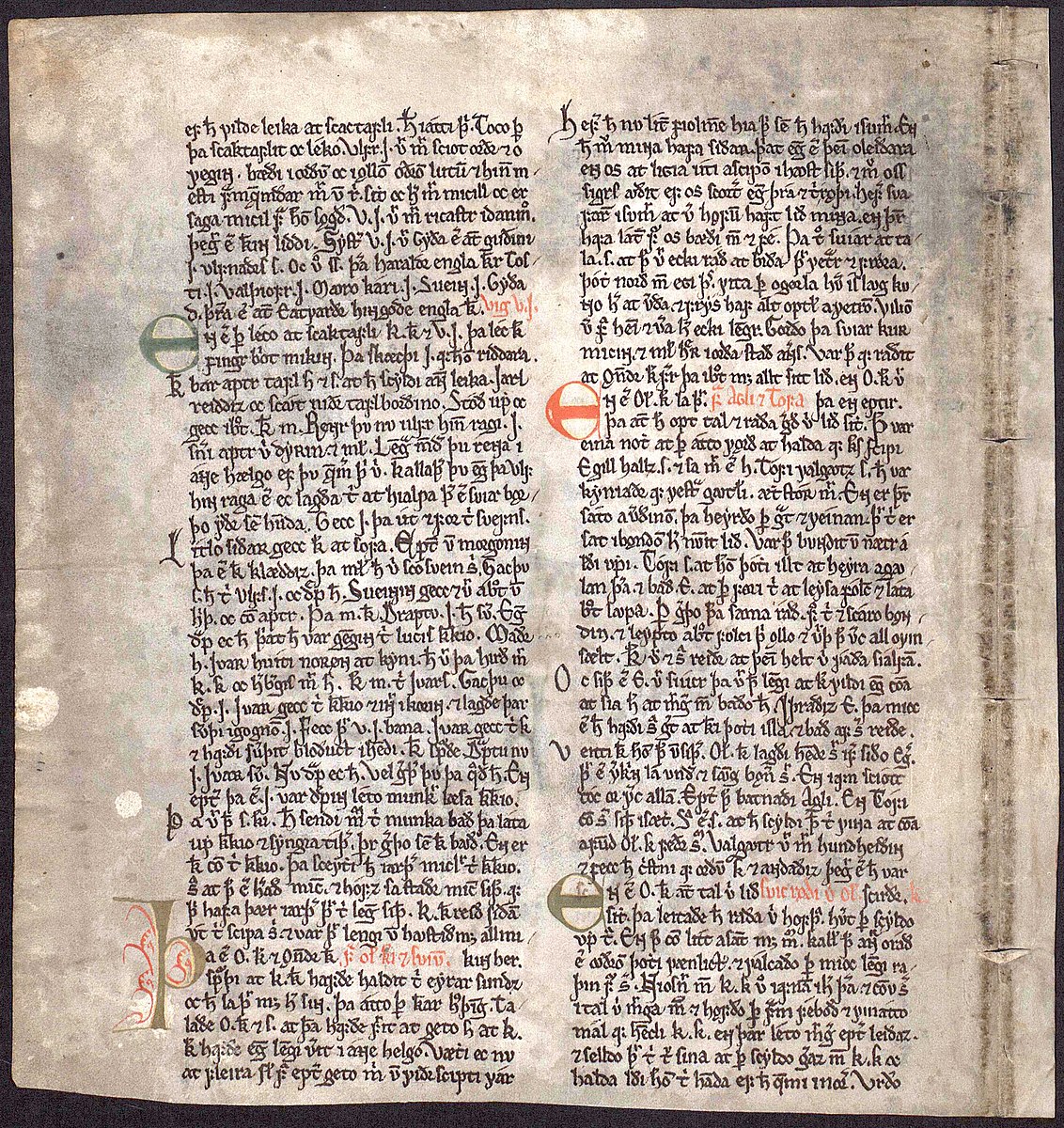

加えて、アイスランドは特別な存在です。9世紀にヴァイキングがこの無人島に移住したことで独自の国家を築き、現在も古ノルド語に近い言語を保持しています。『エッダ』や『サガ』といった文学もアイスランドで継承され、ヴァイキング時代の世界観が今に伝わっているんです。

ブリテン諸国

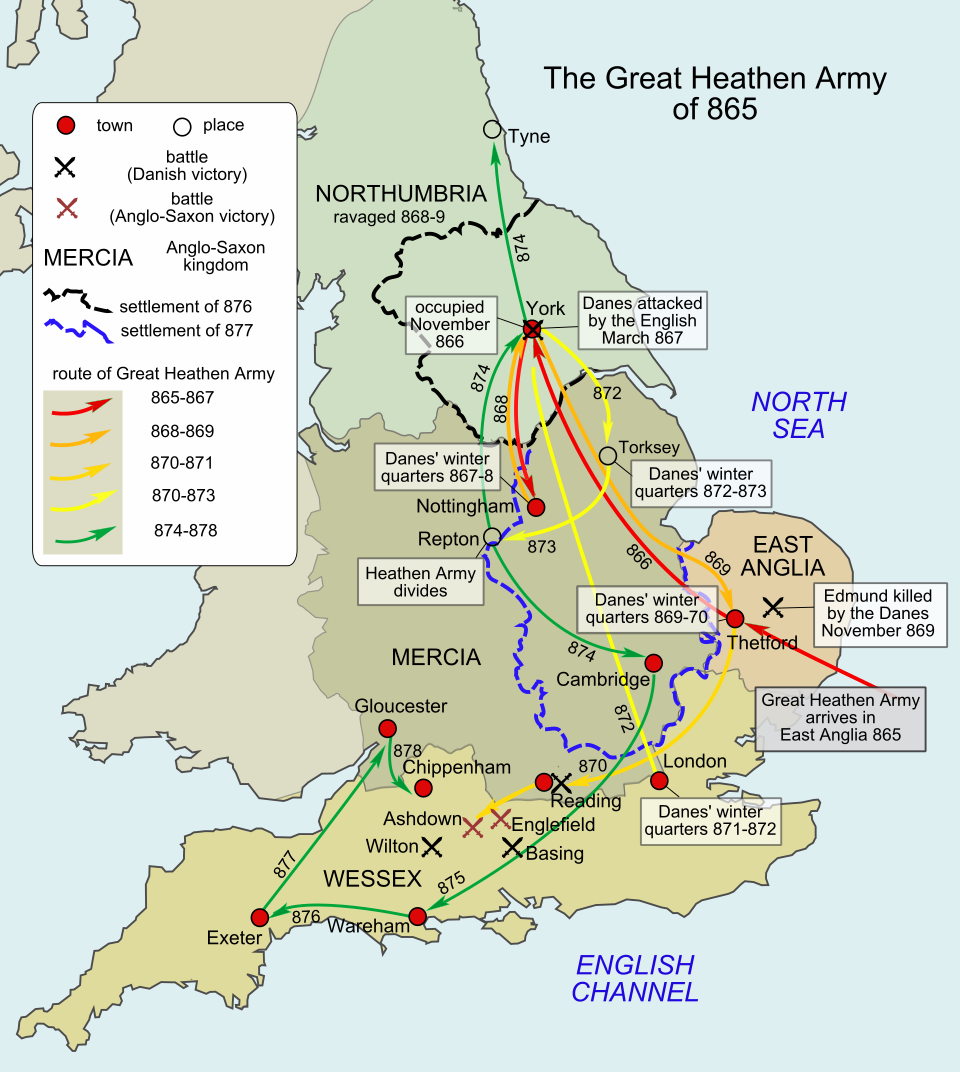

ヴァイキングの影響が最も実感しやすいのが、イングランド北部やスコットランド、アイルランドといったブリテン諸国。とくに「デーンロウ(Danelaw)」と呼ばれる支配地域では、地名や法律、宗教儀礼にまでノルド文化がしっかりと浸透しました。

たとえば、地名でよく見られる「~by(村)」「~thorpe(集落)」や「~ness(岬)」といった語尾は、ノルド語の名残。また、「エリックソン」や「グンナー」といった姓も多く見られ、家系そのものにヴァイキングの痕跡が残っています。

西欧諸国

フランス北部のノルマンディー地方は、911年にヴァイキングの首長ロロ(ローラン)がフランス王から土地を与えられたことで成立した地域。これがノルマン人(北の人)としての起源となります。

その後、この地のノルマン人たちはラテン語文化やキリスト教を受け入れながらも、軍事技術や海洋航法で発展し、ついに1066年、ウィリアム征服王がイングランドを制圧することになります。現在のイギリス王室も、ルーツをたどればこの“北の戦士たち”に行き着くというのは、なんともドラマチックですね。

東欧諸国

東欧では、ルーシ(Rus’)と呼ばれる人々が登場します。これはスウェーデン系のヴァイキング「ヴァリャーグ」がスラブ人と交わって誕生したとされ、特にノヴゴロドからキエフにかけての地域で影響力を持ちました。

その中でもリューリク王朝は、ロシア最古の王家とされ、のちにキエフ大公国を築きました。ちなみに、ロシアという国名も“ルーシ”から派生したと考えられているんですよ。さらに言えば、このルートは中東やビザンツ帝国へと通じており、東ローマ帝国にもヴァイキングが傭兵団(ヴァリャーグ親衛隊)として仕えた記録が残っています。

地中海諸国

地中海周辺においては東ローマ帝国、いわゆるビザンツ帝国で、ヴァイキングが「ヴァリャーグ親衛隊」として皇帝の近衛兵を務めていました。特に有名なのは、イングランド王子ハーラル3世(ハーラル・ハードラーデ)がその一員として活躍し、のちにノルウェー王として帰国したエピソードです。

また、交易面でも彼らは黒海~カスピ海方面にまで進出し、中東の銀貨がスカンディナヴィアで発見されているなど、文化的・経済的ネットワークの広がりがうかがえます。

ヴァイキングの影響はヨーロッパの片隅だけにとどまらず、西はイングランド、南はビザンツ、東はキエフ、そして北はアイスランドにまで広がっていました。彼らこそ“中世ヨーロッパの動脈”とも言える存在だったのかもしれませんね。

|

|

|

ヴァイキングが進出先に遺した遺産

ヴァイキングの痕跡は、文化・地名・言語・習慣など、多岐にわたって現代にまで受け継がれています。彼らが数百年にわたって各地に残した影響は、“征服”や“略奪”といったイメージだけでは語りきれません。生活の中に溶け込み、今なお息づく形で残っているのです。

- 地名の語尾(英語の「~by」「~thorpe」など)

- 姓や名前(エリック、オラフ、グンヒルドなど)

- 方言への影響(イングランド北部の方言にはノルド語が残る)

- 戦士文化・航海文化(スコットランドやロシアの軍事伝統にも痕跡あり)

そのうえ、ヴァイキングの故事にちなんだ祭りや博物館も多く、観光資源として地域の誇りとなっています。つまりヴァイキングは“ただの過去”ではなく、“今も息づく歴史”なんですね。

地名の語尾

イングランドの北部や東部にある地名に注目すると、「~by」や「~thorpe」といった語尾が頻出します。これらはノルド語由来のもので、それぞれ「農場」「村」を意味しています。たとえば、ダービー(Derby)やグリムズビー(Grimsby)、スカンソープ(Scunthorpe)など。こうした地名は、かつてその地にヴァイキングが住みつき、拠点を築いたことを示す“言語の化石”とも言える存在です。

姓や名前

北欧系の名前は今も多くの地域で使われ続けています。たとえば「エリック(Erik)」「オラフ(Olaf)」「グンヒルド(Gunhild)」などは、ヴァイキング時代の英雄や王に由来する名前。こうした名前が今なお親しまれているのは、文化の持続性を物語っています。また、姓においても「~son(〜の息子)」というパターンは、ヴァイキング的な命名習慣の名残と考えられています。

方言への影響

イングランド北部の方言には、ノルド語の影響が色濃く残っています。たとえば「egg(卵)」「sky(空)」といった英語も、実はノルド語由来。また、「they」「them」「their」といった三人称複数代名詞も、古英語では使われていなかった形で、ヴァイキングが持ち込んだ言語の影響とされます。つまり、現在の英語の一部にはヴァイキング語のDNAが組み込まれているんです。

戦士文化・航海文化

ヴァイキングの影響は、軍事や航海といった実践的な分野にも残っています。たとえばスコットランドやアイルランドのクラン文化には、集団戦闘や戦士の名誉を重んじる伝統が残されており、それがヴァイキングの文化と交わった可能性も指摘されています。また、ロシアに進出したヴァーリャーグたちは、キエフ大公国の成立に寄与しただけでなく、東方への交易ルートの開拓にも貢献しました。

現代ヴァイキング文化

現在では、ヨーク(イングランド)やロスキレ(デンマーク)などにヴァイキング博物館が整備され、当時の衣食住を体験できるイベントや、ヴァイキング船のレプリカ展示も行われています。また、ヴァイキングの戦いや航海を再現する祭りやコスプレ大会も各地で開催され、地元のアイデンティティとして大切にされています。

ヴァイキングの物語は、決して昔話じゃありません。彼らの子孫たちは今も世界各地で生きていて、土地の言葉や文化、姓の中にその足跡を残しているんです。つまりヴァイキングは、今も私たちの暮らしのすぐそばにいる存在だといえるでしょう。

|

|

|