ヴァイキング時代を生きた有名人まとめ

ヴァイキング時代って、何だか“海の野蛮人”みたいなイメージを持たれがちですが、実はかなり多彩な人物たちが活躍した時代だったんです

- 北欧を統一した王たち、数々の伝説に彩られた英雄たち

- 大海原へと漕ぎ出した冒険家たち

- 異文化との出会いを通してキリスト教を受け入れていった者たち

…彼らの人生はどれも波瀾万丈で、どこを切り取っても物語になります。

中にはアメリカ大陸を“発見”したともいわれる探検家もいれば、敵国から恐れられた侵略王、逆にヴァイキングの襲撃に抗って国を守った防衛者たちもいました。

この記事では、そんなヴァイキング時代を代表する重要人物たちを、タイプ別にわかりやすく整理して紹介していきます。彼らの足跡をたどることで、この時代のリアルな姿がちょっと見えてくるかもしれませんよ。

|

|

|

|

|

|

ヴァイキングの王・統治者

ヴァイキング時代には、ばらばらだった部族や地域をまとめあげ、王国のかたちを整えた君主たちが登場します。まさに“国づくり”の担い手だった彼らを見ていきましょう。

ハーラル1世(美髪王)

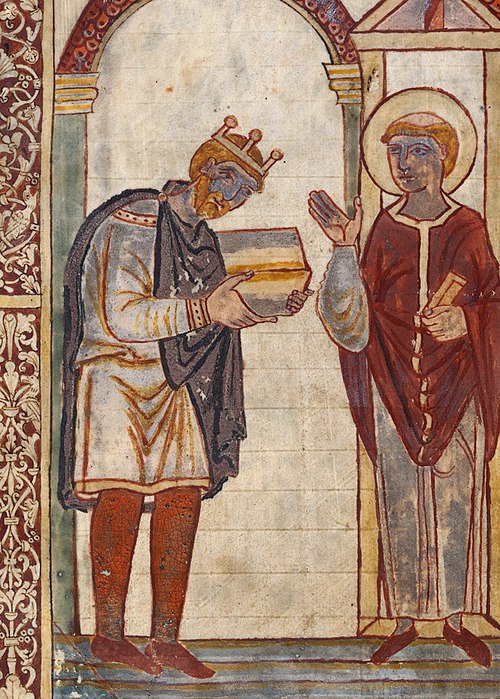

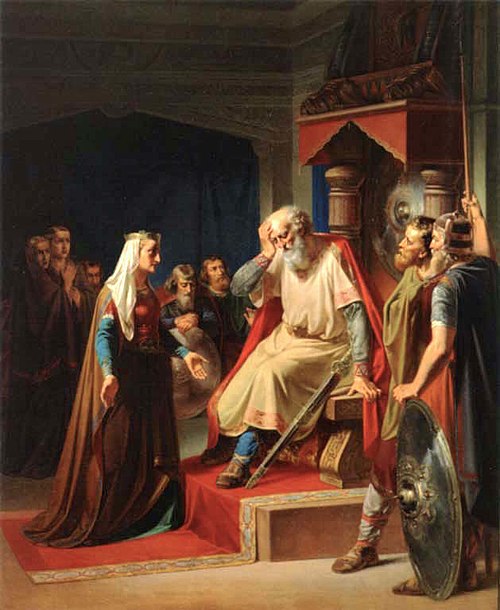

ハーラル1世と巨人ドフリ

ハーラル美髪王が養父である巨人ドフリを解放する場面を描いている

出典:Jon prestr Þórðar son & Magnús prestr Thorhallz sun(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

ハーラル1世(850 - 930)は、ノルウェー統一の父とも呼ばれる人物。9世紀末、いくつもの小国に分かれていたノルウェーを武力で統一し、王国としての基盤を作ったとされています。ちなみに「美髪王」の異名は、ある恋の誓いで“髪を切らなかった”という逸話に由来するんです。

ゴーム老王

ゴーム老王がクヌートの死を聞かされる場面

王としての悲しみと威厳が表現された歴史画

出典:August Carl Vilhelm Thomsen(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

ゴーム老王(? - 958)は、デンマーク王国の最初の確立者とされる人物。10世紀前半に即位し、キリスト教導入前の最後の異教王として知られます。子である「青歯王」ハーラルに王位を譲り、ヴァイキング時代後期への橋渡し役となりました。

クヌート大王

クヌート大王の肖像

北海帝国を統べた11世紀の王、威厳ある佇まいを伝える肖像画

出典:Public domain reproduction/Wikimedia Commonsより

クヌート大王(990 - 1035)は、デンマーク・イングランド・ノルウェーという三つの王国を束ねた北海帝国の支配者。その政治手腕は高く、イングランドでも“合法的支配者”として君臨しました。ヴァイキング王政の一つの到達点とも言える存在です。

エグベルト王

エグベルト王の肖像

14世紀英王系図写本に描かれたエグベルト王のミニアチュール

出典:Genealogical Chronicle of the English Kings/Wikimedia Commons Public domainより

エグベルト王(770頃 - 839)は、ウェセックス王国の支配者で、のちのイングランド統一に向けた基盤を築いた人物。ヴァイキングの襲撃と正面から向き合う必要があり、その対応が後の王たちにも影響を与えました。

|

|

|

ヴァイキングの英雄・伝説的人物

史実と伝説が交錯するヴァイキングの英雄たち。サガや詩に語られる彼らの姿は、時代を超えて語り継がれています。

ラグナル・ロズブローク

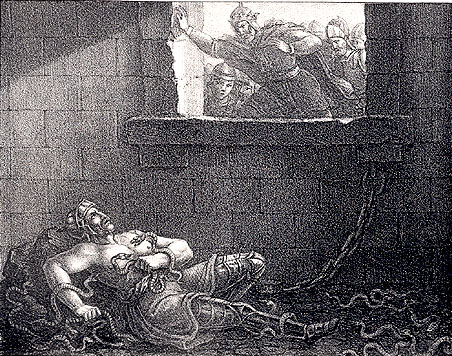

ラグナルの蛇の穴での処刑

エラ王によって蛇の穴に投げ入れられる、伝説的なラグナルの最期を描いた1830年の絵

出典:Hugo Hamilton(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

ラグナル・ロズブローク(生年不詳 - 865頃)は、“毛皮ズボンのラグナル”という異名でも知られ、数多くの襲撃と戦果を挙げた伝説的ヴァイキング。彼の物語はサガや後代の文学にも登場し、実在性をめぐる議論も多いけれど、そのカリスマ性は間違いなしです。

剛勇のビョルン

剛勇のビョルンの墳墓

スウェーデン、ミュンソー島にあるビョルンの遺構

出典:Jacob Truedson Demitz(Author)/Southerly Clubs /public domainより

剛勇のビョルン(生年不詳 - 9世紀後半)は、ラグナルの息子とされ、地中海まで遠征したと伝えられる勇者。スペインや北アフリカまで襲撃したという話もあり、まさに“世界を股にかけたヴァイキング”。

骨なしアイヴァー

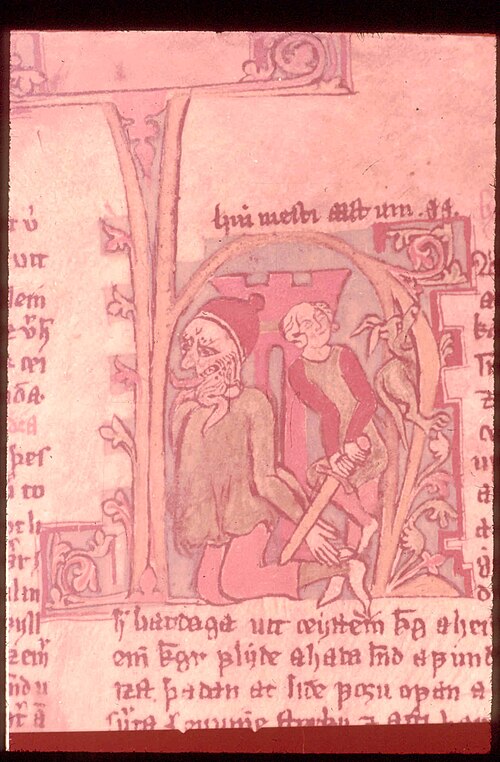

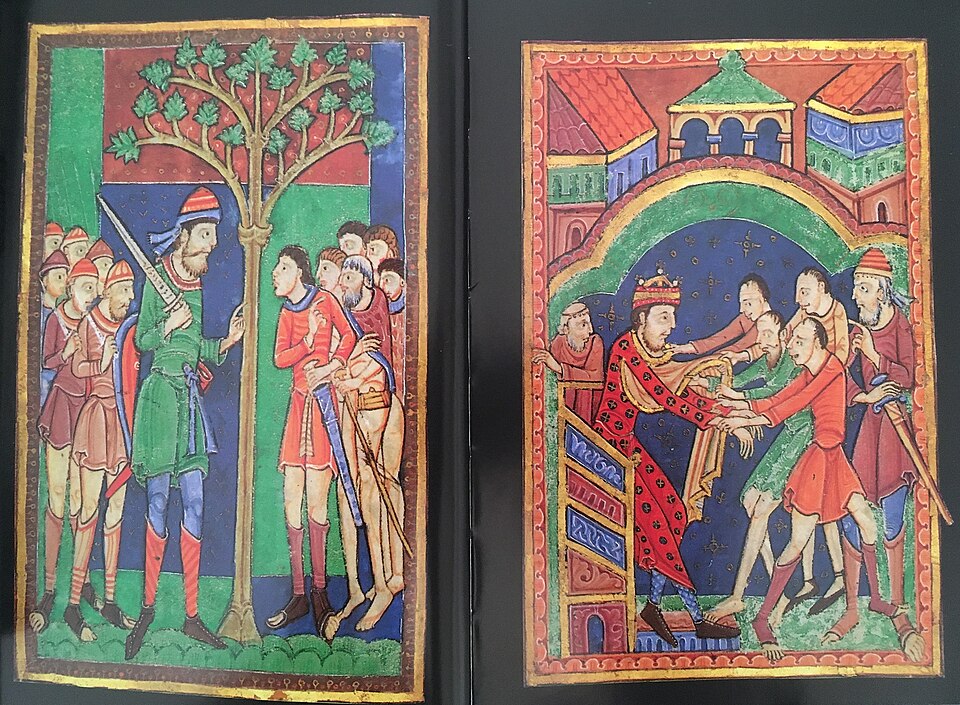

ヴァイキングのイングランド侵入

骨なしアイヴァーが率いるヴァイキング軍の侵攻を描いた、11世紀英史写本掲載の挿絵

出典:title『Opening of The Vikings, pp. 4–5』-by Uriel1022(Author)/Wikimedia Commons CC BY‑SA 3.0より

骨なしアイヴァー(生年不詳 - 873頃)もラグナルの子で、異常な戦略眼と冷酷さで知られる指導者。イングランド遠征では“血の鷲”など凄惨な処刑法を用いたという伝説もあり、その名のとおり一風変わった存在です。

|

|

|

ヴァイキングの探検家・航海者

ヴァイキングといえばやっぱり海。未踏の地へと漕ぎ出した航海者たちは、ただの略奪者ではなく、世界を広げたパイオニアでもありました。

赤毛のエイリーク

赤毛のエイリーク

1688年刊の『Gronlandia』の扉絵より、グリーンランド入植者エイリークの姿を描く木版画

出典:Arngrímur Jónsson(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

赤毛のエイリーク(950頃 - 1003頃)は、アイスランドからグリーンランドへと渡った開拓者。追放刑を受けた末にグリーンランドに移住し、そこに“植民地”を築いたことで知られています。文字通り“荒野に文明”を持ち込んだ人物です。

レイフ・エリクソン

レイフ・エリクソン像(ハルグリムス教会前)

1932年に米国よりアイスランド国民への贈り物として建立された、Alexander Stirling Calder作の青銅像

出典:APK(Author)/Wikimedia Commons CC BY‑SA 4.0より

レイフ・エリクソン(970頃 - 1020頃)は、赤毛のエイリークの息子で、アメリカ大陸に到達した最初のヨーロッパ人とも言われる航海者。「ヴィンランド」と呼ばれる地にたどり着いたという記録は、後世の“コロンブス以前”の航海論争にも影響を与えました。

|

|

|

ヴァイキングの宗教・文化関係者

ヴァイキング時代後期になると、北欧世界にもキリスト教がじわじわと浸透。その変化を象徴する人物たちを紹介します。

ハーラル1世(青歯王)

ハーラル青歯王の石碑

デンマーク・ユリングに建てられた、キリストと王の功績を刻む有名なルーン石碑

出典:title『Jelling_runestone_in_Utrecht』-by Marieke Kuijjer(Author)/Wikimedia Commons CC BY‑SA 2.0より

青歯王・ハーラル1世(910頃 - 986頃)は、上で紹介したゴーム老王の子で、キリスト教を受け入れた最初のデンマーク王。バルト海沿岸への勢力拡大とともに、宗教面でも新しい時代の扉を開いた存在です。Bluetooth(青歯)技術の由来になったのもこの人。

オーラヴ1世

ノルウェー王に選ばれるオーラヴ王

ペーテル・ニコライ・アルボ(1831 - 1892)が描くオーラヴ・トリグヴァソン王の戴冠場面(1860年頃)

出典:Peter Nicolai Arbo(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

オーラヴ1世(968頃 - 1000)は、ノルウェーの王としてキリスト教の布教に尽力したことで知られます。非常に熱心な改宗政策をとり、ときに強制的でもありましたが、その影響力は絶大でした。

オーラヴ2世(聖オーラヴ)

スティクレスタッドの戦いでの聖オーラヴの死

スティクレスタッドの戦い(1030年)で戦死したオーラヴ2世は、後に聖人として崇拝され、ノルウェーのキリスト教化の象徴となった

出典:Peter Nicolai Arboが1859年に描いた『Olav den Helliges død』/Wikimedia Commons Public domainより

オーラヴ2世(995 - 1030)は、トリュグヴァソンの政策を引き継ぎ、さらに信仰と政治を結びつけた改革者。死後に聖人として列せられ、ノルウェーの守護聖人となりました。教会の力が強まる契機となった人物です。

彼は宗教政策として

- キリスト教を国家宗教として強制

- 異教信仰(アース神族信仰)を禁じ、神殿の破壊・改宗の強制

などの急進的な改革を行った為、地方の豪族たちは「伝統破壊」として強く反発し、その結果起きたのが、1030年の「スティクレスタッドの戦い」です。

これは実質的に「キリスト教化に反対する保守派豪族」と「改宗を推し進める王との内戦」でした。この戦いでオーラヴは戦死しましたが、のちに殉教者として聖人に列せられ、ノルウェーのキリスト教は国民的なものへと定着していくんですね。

|

|

|

ヴァイキングに抗った者たち

ヴァイキングの進撃に対し、果敢に立ち向かった人々や地域も存在します。ただ単に力で押し返すだけでなく、時に外交や妥協、そして文化の融合を通じて対応した例もありました。ここでは、各地で展開された「抗いの物語」を深掘りしていきましょう。

イングランド

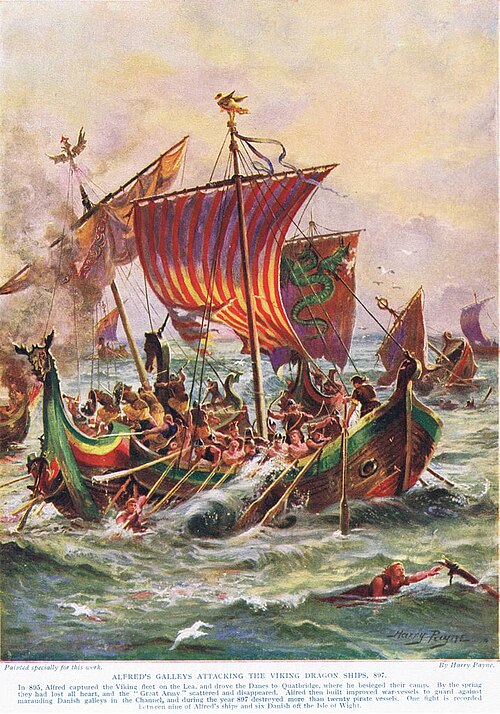

対ヴァイキングのロングシップとアルフレッドの艦隊

897年、アルフレッド大王の艦隊がヴァイキングのドラゴン船を襲撃する様子を描いた1922年作のリトグラフ

出典:Henry Albert Payne(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

アルフレッド大王(849 - 899)をはじめ、多くの王たちがヴァイキングの侵攻に対抗し続けました。アルフレッドは単なる武力ではなく、軍制改革や砦の整備、教育の推進など、多角的な戦略で応戦。とりわけウェセックス王国は、後のイングランド統一の核となる防衛をやり遂げたのです。

また、彼の孫であるアゼルスタン王の時代には、ヴァイキングを撃退した上でイングランドの初の全土統一が達成され、侵略の時代に一区切りがつきました。

フランス

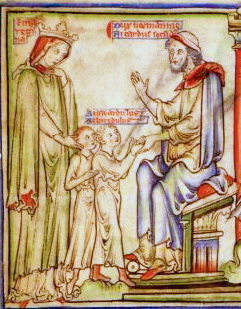

シャルル3世とロロ

王シャルル3世がヴァイキングの指導者ロロに対し娘ギゼラを嫁がせることで和平を図る場面(14世紀『France大年代記』より)

出典:Anonymous(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

当初はセーヌ川流域を中心にノルマン人の襲撃に苦しめられ、首都パリさえも包囲される事態となりました。しかし10世紀には、逆に彼らをノルマンディー公として迎え入れるという“外交的勝利”でバランスを取りました。

その代表格がシャルル3世(879 - 929)とロロ(860頃 - 930頃)との和解です。911年、ロロに土地を与える代わりにキリスト教への改宗と忠誠を誓わせたことで、ヴァイキングを味方につける巧妙な戦略を実現。ノルマンディーはその後、フランス王国の重要な一部となっていきます。

アイルランド

ブライアン・ボル(941 – 1014)

ヴァイキングに対抗し、アイルランドから勢力を削減した英雄

出典:Unknown(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

アイルランドでは、ヴァイキングによる沿岸都市への襲撃が相次ぎました。特にダブリンなどに拠点を築かれ、しばしば内陸への侵攻が続いたものの、現地のケルト系王たちは粘り強く抵抗し続けました。

中でも有名なのが、1014年のクロンターフの戦い。アイルランド王ブライアン・ボル(941頃 - 1014)が、ヴァイキング勢力とその同盟者に対して壮絶な戦いを繰り広げ、事実上ヴァイキングのアイルランド支配に終止符を打つことになります。この戦いは、アイルランドの民族意識や自立の象徴として今なお語り継がれています。

スコットランド

ドナルド2世の肖像

スコットランド王ドナルド2世(生年不詳 - 900)は、北方からのヴァイキングの侵攻を防ぎつつ在位し、王国の防衛と統治を担った

出典:Alexander Bannerman(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

スコットランドでは、険しい山岳地帯を活かしてノース人の侵攻に対抗しました。特に北部のカイスネス地方や、オークニー・シェトランド諸島などでは勢力が交錯し、断続的な戦闘とともに文化の融合が進みました。

ノース人が支配権を握った地域でも、やがて現地文化との混交が進み、「ノルス=ケルト」的な独自の文化が育まれるように。スコットランドは力でねじ伏せるというよりも、長い時間をかけて共存・融合しながら最終的に取り込むというスタイルを取ったとも言えるでしょう。

こうして見ると、ヴァイキング時代って略奪だけじゃなくて、政治・航海・宗教改革といった多方面で躍動した人たちの時代だったってわかりますよね。まさに“野蛮”と“知略”が同居した、濃すぎる時代だったのです。

|

|

|