「ヴァイキング」とは何者?─正しい定義や実像を抑えよう

生ヴァイキングの船団

サントーバン修道院写本(約1100年)に描かれた、ヴァイキングの船団によるゲランド襲撃の場面

出典:Abbey of Saint‑Aubin(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

角のついた兜をかぶった海の戦士たち──そんなイメージで語られることが多いヴァイキングですが、実はその実像はもっと複雑で、多面的なんです。たしかにヨーロッパ各地に恐れられた略奪者ではありました。でも彼らはそれだけじゃなく、交易、移住、政治、宗教、芸術にも関わる“動き続ける民”だったんです。

本記事では、そんなヴァイキングの本当の姿を、社会構造・文化・活動範囲・歴史の流れから、わかりやすくかみ砕いて解説します。

|

|

|

|

|

|

ヴァイキング概要

ヴァイキングという言葉は、じつは“人種”や“民族名”ではなく、“行動様式”を指していました。英語の「Viking」は、古ノルド語の「víkingr(ヴィーキングル)」に由来し、もともとは「vik(入り江)+ingr(人)」という語源を持つとされています。

この「vik」は港や小さな湾を意味し、そこから出港して略奪・交易・探検などの活動に出た人々を「ヴァイキング」と呼んでいたわけです。

つまり、ノルウェー・スウェーデン・デンマークといったスカンジナビア地域出身のノルマン人(“北の人々”という意味の西欧視点の呼称)のうち、積極的に船に乗って外の世界へ冒険に出ていった者たちだけが“ヴァイキング”と名乗られていたんです。

日々農業を営んでいた人々、内陸で暮らしていた人々までがヴァイキングだったわけではありません。あくまで航海に出て行動を起こした人々の“肩書”のようなものであり、職業や生き方に近いラベルだったと言えるでしょう。

活動の幅広さと社会的背景

彼らの活動は単なる略奪にとどまらず、交易、傭兵、移民、探検など実に多岐にわたっていました。トルコやロシア、果ては北アメリカにまで足を伸ばしたヴァイキングもいたほどです。

背景には、人口増加・耕地不足・政治的争いなどの社会要因があり、外に出て稼ぎ、力を得て帰ってくるというスタイルが名誉とされていたんです。

時代と地域による違い

ヴァイキング時代とされるのは、一般に8世紀後半~11世紀中頃。しかしこの中にも変化があり、初期は略奪中心、中期以降は交易や定住、王国建設へと移行していきました。地域によっても特徴があり、

- ノルウェー系:イングランド西部・アイルランド・スコットランド・アイスランドへ

- デンマーク系:イングランド東部・フランス北部(ノルマンディー)へ

- スウェーデン系:バルト海沿岸・ロシア・東ローマ帝国(ビザンツ)へ

と、それぞれ異なるルートで活躍していたことが分かっています。

“ヴァイキング”とは、民族ではなく生き方の名でした。海へ出て世界を動かす、その精神が“ヴァイキング”という言葉に込められていたんですね。

|

|

|

ヴァイキングの社会

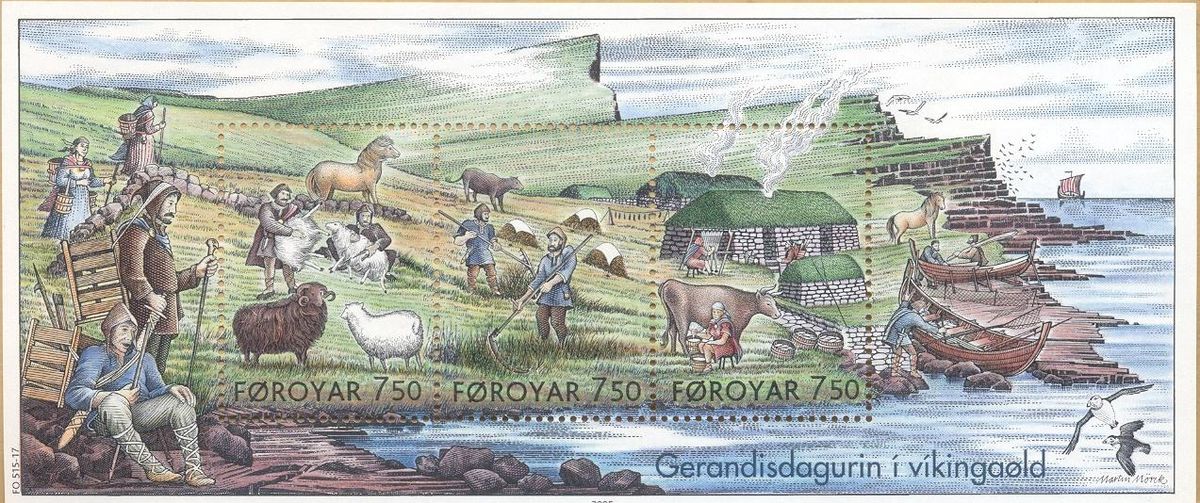

バイキング時代の日常

フェロー諸島郵政庁が発行した、ヴァイキング時代の日常風景を描いた切手3種

出典:Martin Mörck / Public Domain

彼らの社会は、“野蛮”どころか、かなり組織的で、信仰・言語・商業も高度に整っていました。

言語

話されていたのは古ノルド語(Old Norse)。これは現代のアイスランド語やノルウェー語などの祖先にあたる言葉で、当時の碑文や叙事詩でも確認されています。また、ヴァイキングが侵略・定住した地域には古ノルド語由来の地名が今も残っています(例:イングランドのヨーク=Jorvik)。

宗教

ヴァイキングの神々といえばオーディン、トール、ロキなどの北欧神話に登場する面々。彼らは多神教を信仰し、戦士は死後、ヴァルハラという楽園に迎えられると信じていました。10世紀ごろからはキリスト教の影響が強まり、改宗する王や民も増えていきます。

ヴェクショー大聖堂前のルーン石碑

ヴァイキングたちが亡くなった親族や戦士を称えるために建てた記念碑で、そこにはオーディンやトールなど北欧神話の神々への信仰が刻まれたり、10世紀後半以降はキリスト教的な内容も含むようになった。

出典:title『Sm 10, Växjö』-by Berig(Author) / CC BY‑SA 3.0

政治

基本的には族長(首長)制の社会。各村ごとに「ヤール」と呼ばれるリーダーがおり、評議会(ティング)を開いて意思決定をしていました。王国というよりは、たくさんの小さな共同体がゆるくまとまっていたイメージです。

経済

経済活動は意外にも多角的。海上交易を軸に、毛皮・琥珀・奴隷などの交易品を扱っていました。とくにイングランドやフランス沿岸では銀貨を大量に獲得し、それをもとにさらに交易を拡大。農業や狩猟も日常的に行っていて、略奪ばかりが生業ではなかったのです。

ヴァイキングの取引用の秤と分銅

ヴァイキング商人が銀や金の計量に使用した

出典:title『Box_and_scales』-by Berig(Author) / CC BY‑SA 3.0

|

|

|

ヴァイキングの文化

ヴァイキングは実用的で洗練された文化を築いていました。意外とオシャレだったんですよ。

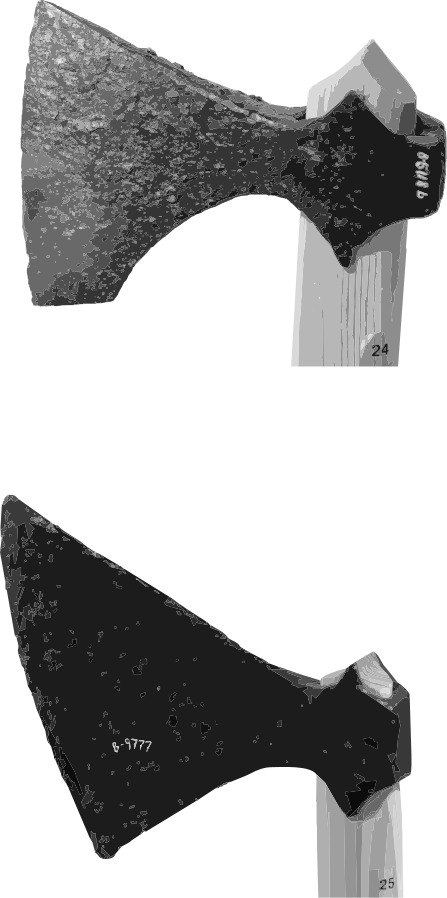

道具・武器

もっとも有名なのが斧(アックス)。製造コストが安く、武器にも道具にも使える万能アイテムでした。ほかにも剣、槍、盾、弓矢を装備。特に盾の構造や戦術はかなり合理的で、陣形を組んで戦う知恵も持っていたんです。

ノルウェー出土の2本のヴァイキング斧

ヴァイキングにとって斧は戦闘と日常の両方で使われる象徴的な武器だった

出典:Chaosdruid(Author) / Public Domain

髪型・服装

男性は長髪や編み込み、女性はスカーフやブローチで髪をまとめていました。服はウールやリネンで、刺繍や装飾も意外と派手。しかも化粧品や毛抜きを使っていた記録もあり、“野蛮”とは程遠い清潔志向の民だったようです。

食文化

塩漬け、燻製、発酵など、保存技術に秀でた食文化を持っていました。主食はパン粥や麦粥、サーモンやタラを干して保存した「ストックフィッシュ」なども一般的。肉は猪、羊、牛を食べ、蜂蜜酒(ミード)も広く飲まれていました。

航海技術

ヴァイキングのロングシップ(長船)は、浅瀬でも航行可能な驚異の構造を持ち、川も海も自由自在。帆とオールを併用し、数週間におよぶ航海も難なくこなしました。この技術によって、アイスランドやグリーンランド、果ては北アメリカ大陸にまで到達していたんです。

バイキングのロングシップ

中世ノルウェー(1299年)の商業都市ベルゲンの市章に使われたロングシップ

出典:Kunsthistorie.com / Public Domain

|

|

|

ヴァイキングの拠点

彼らは特定の“国”に縛られず、ヨーロッパ各地に点在するような拠点を築いていました。

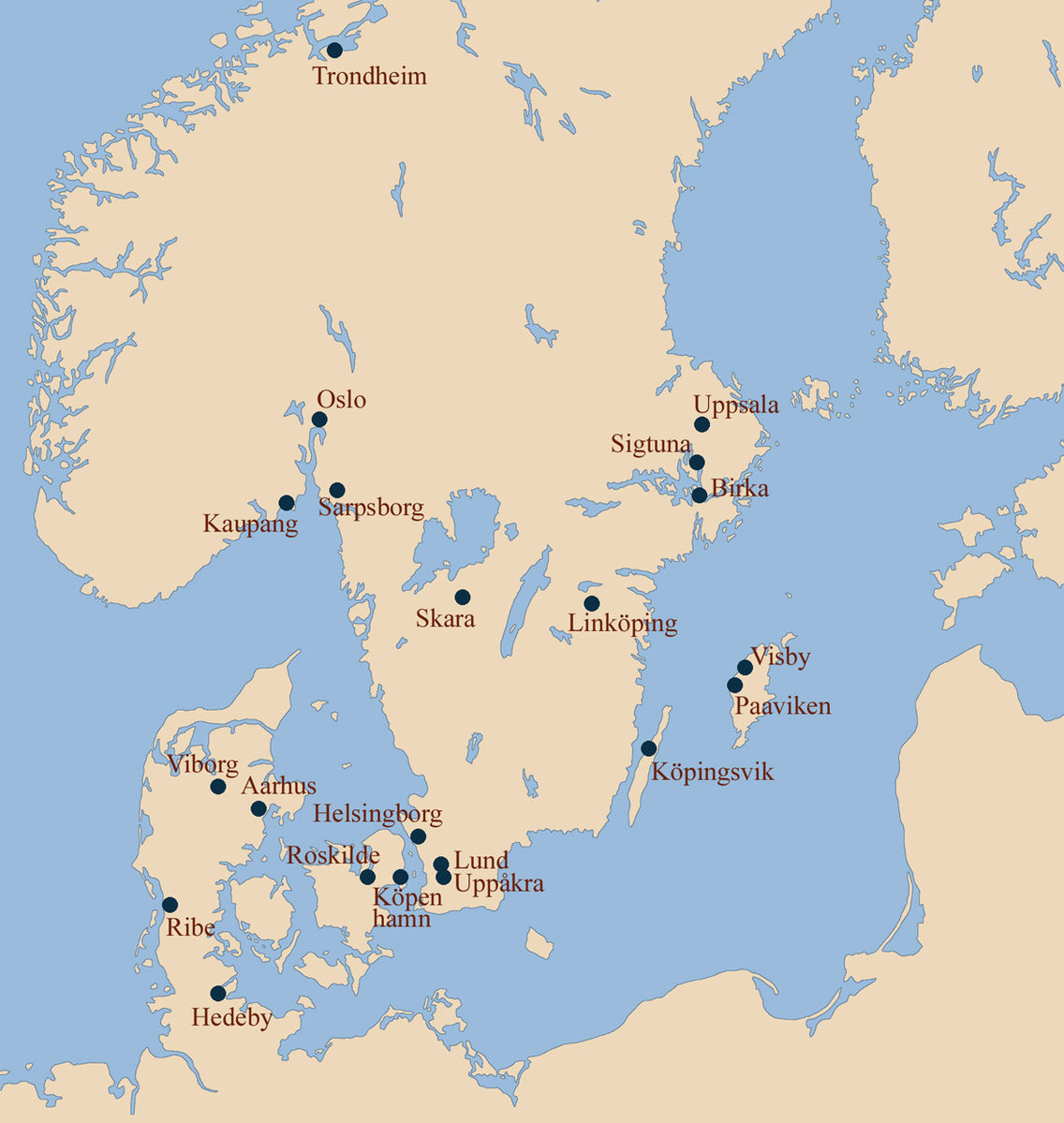

地域・都市

出身地はスカンディナヴィア三国(ノルウェー・スウェーデン・デンマーク)ですが、活動範囲はずっと広く、イングランドのヨーク(Jorvik)、アイルランドのダブリン、フランスのノルマンディー、ロシアのキエフなどにも“第二の故郷”を築いていきました。

スカンディナヴィアのヴァイキング都市

北欧のヴァイキング時代に存在した都市を示す地図

出典:title『Viking_towns_of_Scandinavia』-by Sven Rosborn(Author) / CC BY-SA 3.0

住居

木と泥を使ったロングハウスと呼ばれる長屋が一般的。家の中心には炉があり、そこで調理や暖房を行っていました。家族単位での生活が基本で、動物と同居するケースも多かったようです。

復元されたヴァイキング酋長のロングハウス

ヴァイキング居住群博物館

出典:title『Chieftains_house』-by Juanjo Marin(Author) / CC BY‑SA 2.0

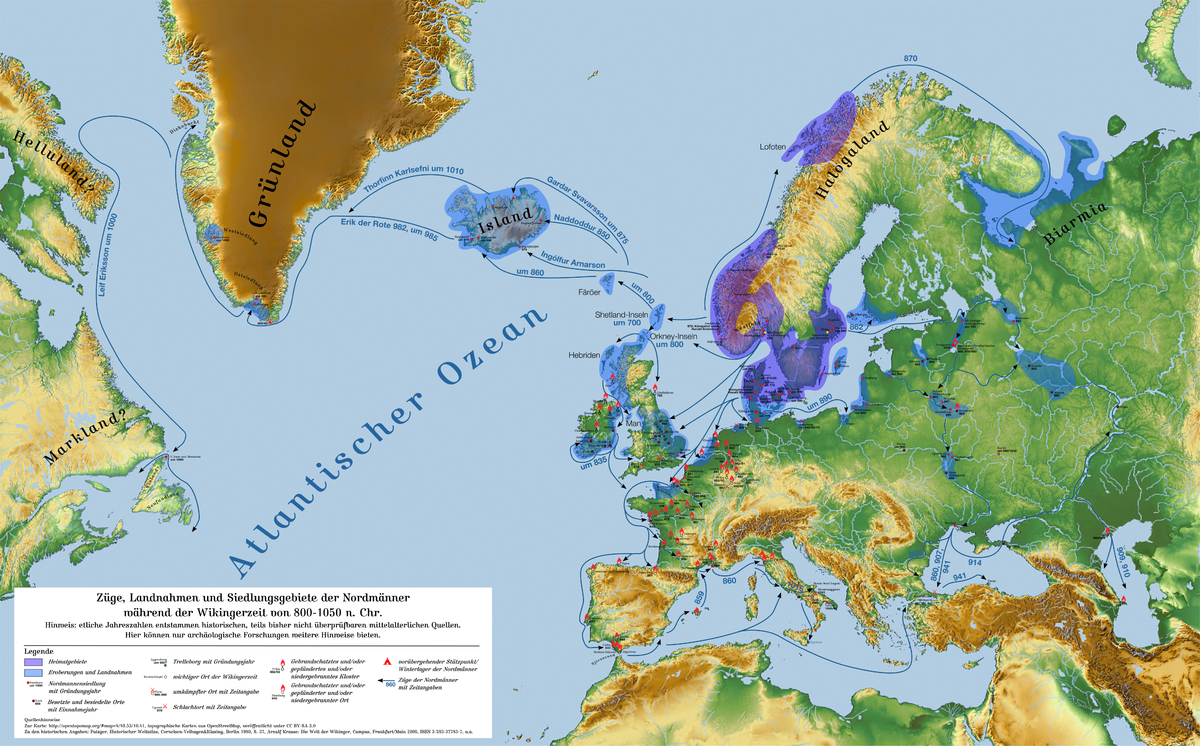

活動範囲

西はアイスランド、グリーンランド、さらには北アメリカ(ヴィンランド)にまで航海。東はバルト海を抜け、ノヴゴロドやキエフを通ってビザンツ帝国とも交易していました。つまり、ユーラシアの半分以上に“足跡”を残していたわけです。

ヴァイキングの進出と入植地(800‑1050年)

9世紀から11世紀にかけてのヴァイキングの進軍、征服および定住地域を示した歴史地図

出典:title『Züge, Landnahmen und Siedlungsgebiete der Nordmänner』-by Mediatus(著者) / CC BY‑SA 3.0

|

|

|

ヴァイキングの歴史

彼らの歴史は、およそ300年にわたる長いスパンで展開され、時代によって目的・行動・アイデンティティが大きく変化していきます。略奪者から支配者へ、そして国家形成へと向かうその軌跡は、まさに“動く歴史”そのものでした。

初期ヴァイキング時代(8世紀末~9世紀)

ヴァイキング時代の幕開けを告げたのが793年、イングランド北東部リンディスファーン修道院への襲撃。これが西ヨーロッパの人々に“ヴァイキングの衝撃”として深く記憶されることになります。

この時期のヴァイキングは、夏に海へ出て略奪、冬は村に戻って農業というサイクルで動く“季節型の戦士”でした。彼らの目的は、金銀財宝や奴隷、物資を持ち帰ることにあり、短期的で機動力の高い襲撃が主流でした。

ただし、それは単なる野蛮行為ではなく、富を得て家系や地位を高めるための一種のキャリアでもあり、名誉ある行為とされていたのです。

イングランド侵略中のヴァイキングの絵

出典:Pierpont Morgan Library(撮影元) /『聖エドマンド伝』の挿絵(12世紀)/ public domain

中期ヴァイキング時代(9世紀~10世紀)

やがてヴァイキングたちは、略奪だけでなく定住や支配にも目を向けはじめます。イングランド東部には「デーンロウ(Danelaw)」と呼ばれるヴァイキング支配地域が生まれ、フランス北部にはノルマンディー公国が成立。

アイルランドのダブリンやウォーターフォードも、ヴァイキングが築いた都市国家の一例です。彼らは軍事力を背景に現地支配者と同盟を結び、交易・課税・防衛を通じて地域に根を張っていきました。

この時期のヴァイキングはもはや“略奪者”ではなく、商人・政治家・外交官としての顔を持つ存在になっていたのです。

ヴァイキング艦隊のダブリン侵攻(841年)

アイルランド戦士がダブリン川に上陸しようとするヴァイキング艦隊を迎撃する様子

出典:James Ward(Artist)/19世紀末~20世紀初期の絵画の写真複製 / Public Domain

後期ヴァイキング時代(11世紀)

11世紀になると、西ヨーロッパ諸国の王権が整備されてきたことで、小規模な略奪が通用しなくなる時代が到来します。代わりに、ヴァイキングの末裔たちは王としての統治権力を確立し、より“国家的”な存在へと進化していきました。

この時期の象徴が、1066年のノルマン・コンクエストです。ノルマンディー公ウィリアム(征服王)がイングランドを征服し、新たな王朝を開いたことで、ヴァイキング由来の血筋がヨーロッパの王政の中枢に入り込みました。

また、スカンジナビア本国では、キリスト教を受容した国家(ノルウェー王国・デンマーク王国など)が誕生し、もはや“ヴァイキング”という肩書そのものが過去のものになっていくのです。

ノルマンディー公ウィリアム(征服王)

ヴァイキングの末裔ウィリアム1世によるノルマンコンクエストで英仏の歴史が大きく動き出した

出典:Unknown artist(Author)/Wikimedia Commons Public domainより

ヴァイキング時代の終焉とその遺産

12世紀に入るころには、ヴァイキングという存在は“生きた勢力”ではなく“過去の象徴”となっていきます。しかし、彼らが残した航海技術、交易ネットワーク、地名、文化的影響は、現代に至るまで息づいています。

北欧の王国やブリテンの地名、ロシアやフランスの王朝にも、ヴァイキングの血と知恵が受け継がれているのです。

ヴァイキングってただの暴れ者じゃなかったんです。海を越えて世界とつながり、文化を取り込み、自らも変化していった柔軟で力強い存在だったんですね。今の北欧の自由で多文化的な精神も、きっとそんな彼らの“動くことをやめない”姿勢からきているのかもしれません。

|

|

|